Pauses by Noise

Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

Melon et Melèche

Réunis dans la salle des fêtes de l’Élysée, ils étaient tous là pour l’écouter. Au milieu d’une centaine de start-uppeurs de la « French Tech », on pouvait reconnaître quelques dirigeants de Licornes françaises. Et pour l’occasion, Emmanuel Macron n’avait pas de cravate. Rare un président dans ses fonctions sans cravate. Sans doute faut-il s’adapter à son auditoire…

Alors bien sûr que tout cela était préparé, travaillé et testé par un petit groupe de conseillers, coachés par un humoriste ami du président. Le monsieur bonne blague de l’Élysée qui n’a pas son pareil pour trouver la punch line qui sera reprise et reprise encore.

Pas de cravate, donc, et arrive la question de la 5G. Pour répondre aux maires de 11 grandes villes françaises qui demandaient le week-end dernier, un moratoire sur la question (une tribune publiée dans « Le Journal du Dimanche »), la blague a été peaufinée.

C’est le moment humour d’Emmanuel Macron dont raffole les médias et les chaînes d’infos. « J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l’écologie contemporaine. »

Clap, clap, clap enthousiastes de la « French Tech ». Quel esprit fin, ce président, le coup du modèle Amish – cette communauté chrétienne d'Amérique du Nord, qui vit comme au XVIIe siècle –, c’est fort !

Et peu importe qu’il ne tienne pas les engagements pris en juin à la Convention citoyenne pour le climat. Devant 150 personnes de la société civile ayant travaillé de longues semaines, le Président promettait de retenir les propositions, sauf trois d’entre elles, « joker » disait-il.

Leur demande d’un moratoire sur la 5G ne figurait pas parmi elles.

Allez, les rabat-joie qui s’éclairent à la bougie, ceux qui sont Amish sans même s’en douter, circulez ! Balayer d’un revers de main les promesses faites quelques mois plus tôt, c’est ça, être moderne. S’adapter, toujours et encore.

Comprenez-le bien, interroger le progrès technique, c’est par essence, être anti-moderne et nous avons la chance, nous autres en France, d’avoir un Président au regard visionnaire.

Dans les salons attenants à la salle des fêtes, les conseillers jubilaient. Le plus jeune d’entre eux se lança : « Et les blagues de Melon et Melèche, ça vous dit quelque chose ? On pourrait travailler ça ! »

Melon et Melèche font du pain. Melon pétrit la pâte et Melèche l’Amish !

Sauver les apparences

Au Japon, c’est aujourd’hui devenu commun de s’offrir les services d’acteurs pour pallier l’absence d’un membre de sa famille, d’une relation amoureuse, d’un ami ou simplement pour rompre la solitude.

Tu contactes une agence et tu peux choisir dans un catalogue de plus de 800 acteurs et actrices, aussi bien des enfants en bas âge que des personnes âgées. Un acteur de l’agence Family Romance présente son job. « Une de mes clientes, dont le mari avait quitté le foyer, me loue depuis plus de neuf ans ! Au début, sa fille était en primaire et refusait d’aller à l’école. J’ai donc été engagé comme son père et elle a fini par y retourner. Elle a maintenant 19 ans, elle est à l’université et elle pense toujours que je suis son père. J’ai plusieurs familles dans cette situation… environ vingt-cinq ! »

Certaines agences permettent d’organiser une séance photo, afin d’alimenter ses réseaux sociaux. Figurants, décors, maquillages, tout est mis en œuvre pour générer des likes et booster sa confiance en soi.

Question prix, tout ça est abordable et banalise même cette prestation. Il faut compter 10 000 yens, soit 80 euros, pour un invité supplémentaire à une cérémonie de mariage, avec un supplément de 8 000 yens pour qu’il prononce un discours.

Dans la culture japonaise, cette prestation répond au souci de sauver les apparences. Car souvent, au pays du soleil levant, la forme est plus importante que le fond. Il faut être comme les autres, pour supporter le regard des autres. Que l’on n’ait pas d’amis est une chose, mais il ne faut pas que cela se sache.

« Si vous vous mariez et que votre belle-famille a 200 invités et vous n’en avez qu’une cinquantaine, vous pouvez engager des acteurs et ne pas perdre la face. » Il est tentant de ne voir dans cette « location de proches » qu’une énième bizarrerie japonaise et de sourire de cette différence d’approche culturelle.

Et pourtant quand nous diffusons sur les réseaux sociaux, une image quelque peu déformée, une mise en scène esthétique de notre quotidien, nous ne faisons pas autre chose… que de sauver les apparences.

Dans une interview à « Sofilm », Werner Herzog revenait sur « Family Romance, LLC » : « Quoi qu’on dise, la majeure partie de notre vie est une performance, en famille ou dans notre rôle de parent. Très souvent, nous jouons et cela me paraît sain. C’est inhérent à notre nature sociale. Mais ce qui se passe au Japon, actuellement, est un phénomène de masse, et c’est en train de foncer vers nous ! »

Ô sneakers !

« Tu te rends compte ? Il y a encore un morceau de verre planté dans la semelle. Incroyable, non ? » Cette paire de baskets Nike, modèle Air Jordan 1, a battu le record de vente aux enchères, pour des chaussures de sport. Un symbole des temps modernes.

Rouges et blanches, arborant le « swoosh » noir de Nike, ces baskets avaient été confectionnées spécialement pour Michael Jodran, la légende des Chicago Bulls, à l’occasion d’une rencontre amicale disputée le 25 août 1985 à Trieste, en Italie. Une tournée promotionnelle où la star américaine tout juste « Rookie de l’année » (meilleur jeune de NBA) avait revêtu le maillot de la Stefanel Trieste pour jouer contre la Juve Caserta.

À l’occasion d’une contre-attaque, l’arrière américain s’envole dans les airs et porte un dunk monumental (un smatch en s’accrochant à l’arceau), qui fera exploser le plexiglass du panneau. La chaussure gauche conservera un éclat dans la semelle, comme une trace inaltérable de ce moment légendaire.

Et c’est cette paire qui vient d’atteindre des sommets, chez Christie’s, en devenant la paire de chaussures de sport la plus chère au monde : 615 000 dollars. Un record qui confirme l’accès des sneakers au rang d’objet de collection de grand luxe.

S’il l’on devait actualiser les « Mythologies » de Roland Barthes, à n’en pas douter, la sneaker ferait partie de la liste des objets les plus emblématiques du début du XXIe siècle.

On est loin des succès encourageants des premières paires blanches et vertes de Stan Smith d’Adidas, dans les années 1970 qui avaient fait sortir la chaussure de sport des cours de tennis pour se répandre dans la ville et devenir universelle. Et tout alla très vite, la contestation politique aux JO, les danseurs de Maurice Béjart pour la « Messe pour le temps présent » qui portent des tennis blanches, les rappeurs Run-DMC qui signent un contrat en or avec Adidas, les skaters et leurs Vans, Issey Miyake qui fait défiler ses mannequins en baskets.

En quelques décennies, la sneaker est devenue l’objet le plus démocratique qui soit, tout le monde en porte : il n’y a que le monde politique qui y résiste encore ! Un objet pourtant controversé, à la fois symbole du “bien-être dans ses baskets” et de la liberté, mais aussi un enjeu économique considérable. Du cool mondialisé à la sauce néolibérale : renforcement de la communication, délocalisation de la production à moindres coûts. Depuis des années, on dénonce les conditions de travail et les salaires très bas des ouvriers dans les usines Nike ou Adidas en Asie… Un chiffre, en 2016 : pour une paire de Nike Air Jordan vendue environ 130 euros, un ouvrier asiatique touchait 2,40 euros, tandis que Nike empochait 23,80 euros de bénéfice.

C’est cet objet qui est aujourd’hui vénéré comme une véritable relique religieuse. Acquérir l’objet que l’idole a pu porter à un moment particulier de sa vie. Et ce moment est inscrit dans la semelle : un morceau de verre…

La liberté en Combi…

Cet été, partout dans le monde, le van est revenu sur le devant de la scène. Le vrai, le Combi Volkswagen avec l’autocollant allemand “Atomkraft ? Nein Danke” sur la vitre arrière. Sur Instagram, le hashtag #vanlife est, depuis le printemps, une tendance de fond.

Après des mois de confinement, ce véhicule lancé en 1950 et qui connaîtra son apogée dans les années 1970 est devenu un symbole de liberté, d’immersion dans la nature et de distance prise avec le Covid-19. « Moi, je vais vous dire, pendant le confinement, ça m’est arrivé de descendre dans le garage pour dormir une nuit ou deux dans mon van. Je me sentais revivre ! »

Au début des années 1990, on avait récupéré à Istanbul, le Combi VW d’un ami et l’on était parti en Roumanie pour deux semaines, en contournant la mer Noire par la Bulgarie. L’aventure, la vraie en Combi rouge.

Faire glisser la porte latérale et rouler au grand air, pas besoin de clim ! L’autoradio d’origine branché sur la nostalgie des années 1970. Alors bien sûr que tu roules à 80 km/h maxi, tranquille. Tu roules au rythme de la musique, l’album « L.A. Woman » et Jim Morrison fredonnant « Riders on the Storm, Into this house we’re born, Into world we’re thrown, Like a dog without a bone, An actor out on loan… ». Jim… un voyageur existentiel.

Moteur arrière un peu bruyant et conduite légèrement surélevée, genre t’es le roi de la route ! Pas de direction assistée, bien sûr, tu sens les roues en tenant le grand volant ! Et un compteur en miles… rien que ça, ça te replonge cinquante ans en arrière. T’es plus sur la même planète.

Quinze jours à voyager et à dormir dans son Combi, sac de couchage à l’arrière. À la tombée du jour, s’arrêter près d’une rivière. Se foutre à poil et aller se laver au petit matin dans l’eau froide. La formule qui collait aux seventies, quand les hippies partaient en Afghanistan ou en Inde, semble rencontrer de plus en plus d’émules, en 2020. Une forme d’autonomie, de simplicité. Cet été, c’est toute une génération qui ne veut plus prendre l’avion et qui cherche une alternative.

Alors, la liberté, oui, bien sûr, mais encore faut-il pouvoir se l’offrir ! Car le road trip estival a un coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour un van neuf. L’autre solution, c’est la location. Il faut compter 350 euros le week-end, et plus de 600 euros la semaine. « Hé mec, OK pour les chemises à fleur et l’esprit bab, mais il vaut mieux bosser dans la pub ou dans une star-up pour avoir l’esprit libre au volant du Combi ! »

Alors on prend le téléphone. « Allô, Pierre ? Tu fais quoi, la dernière semaine d’août ? Ça te dirait pas qu’on parte sur les routes d’Europe ? J’ai toujours rêvé de partir dans les Dolomites avec ton Combi rouge, on pourrait se poser devant un paysage incroyable et lire “Walden ou la Vie dans les bois” de Thoreau. »

Brad et Jean

Paris, au mois d’août. Un été sans trop de circulation, un été sans touristes. Depuis mai, Paris s’est transformé en immense terrasse. Là où les voitures se garaient, il y a six mois, les bars et les restos ont aménagé des plateformes en palettes de récup pour y installer chaises et tables. Ces extensions ne désemplissent pas. Il suffit de flâner en vélo pour s’en convaincre.

S’assoir, prendre un café, et regarder. Attraper les conversations voisines. Le soir, on retrouve les habitués que l’on avait croisés, la veille. Là, un jeune mec et sa copine, tout juste trente ans. Elle porte une jupette bordeaux et lui un tee-shirt orange. On avait surpris leur conversation en début de semaine sur le cinéma et la politique. On s’était laissé aller à simplement écouter.

« — Jean Castex est plus jeune que Brad Pitt.

— Qu’est-ce que tu racontes…

— J’ai lu ça sur Twitter et j’ai vérifié, Jean Castex est plus jeune de deux ans que Brad Pitt qui a 57 ans.

— Non, mais c’est quoi ce délire ! L’autre, il est quasi chauve, ce pourrait être mon grand-père, alors que Brad est un canon planétaire à faire tomber toutes les meufs.

— Non, ce qui est intéressant, c’est leurs parcours parallèles. Ils ont commencé au même moment. En 1991, Brad, sort de l’ombre dans « Thelma et Louise » de Ridley Scott. Il joue un auto-stoppeur sexy, un petit rôle qui va le propulser en quelques années. Et Jean Castex, lui, rentre à l’ENA en 1989, promotion Victor Hugo. Et en sort en 1991. Il rejoint la Cour des comptes comme auditeur. Il est promu conseiller référendaire en 1994. 1995, c’est le thriller « Se7en » pour Brad. Bingo, un succès mondial ! Brad Pitt est le premier acteur élu deux fois « Homme le plus sexy du monde » par le magazine « People » en 1995, donc, et en 2000. La vie, des portes qui s’entrouvent, des rencontres imprévues. Ces derniers mois, Brad revoit Jennifer Aniston, sa première femme… Non, mais tu te rends compte, Jennifer Aniston dans « Friends », les années 90 ! Je l’adorais en Rachel Green, sublime tombeuse de mecs. Moi, j’ai regardé cette sitcom, ado. Mon frère avait acheté les coffrets.

— Tu crois que c’est les idées de droite qui font vieillir les mecs ?

— C’est pas les idées de droite, regarde Dominique de Villepin sur la plage quand il était Premier ministre de Chirac. Beau mec, non ? Quel âge, Villepin ? Ah, dix ans de plus que Brad. C’est pas les idées, c’est autre chose…

— Tom Cruise est plus vieux d’un an que Brad ! Bon, on arrête là, ça devient fatigant, l’âge de ces mecs ! »

Moins qu’hier…

En général c’est tous les six mois que l’on relit quelques pages. Des « capsules de vitalité ». Après l’épisode du printemps, c’est devenu plus aléatoire. C’est avec la BD « Zaï Zaï Zaï Zaï » en 2017, que l’on a plongé, sans retenue, dans le monde absurde et déjanté du dessinateur Fabcaro.

Ses obsessions nous réconcilient avec le genre humain, mettant la réalité à distance. La banalité des sentiments, la monotonie du couple, l’envie de décalage, un humour à mi-chemin entre les « Rubrique-à-Brac » du grand Gotlib (sa référence absolue) et l’esprit Canal+ des grandes années. Fabcaro écrit des histoires. Il se sent plus scénariste que dessinateur.

Dans « Moins qu’hier (plus que demain) » (Glénat BD), ce sont des histoires de couples. 14 h 27. Delphine et Pierre, la trentaine passée, esquissent une discussion. Six cases quasi identiques.

— Mon tendre amour, tu te souviens de notre première rencontre ?

Pierre se tourne vers Delphine et lui répond.

— Comme si c’était hier… C’était dans une discothèque, je voulais sortir avec ta copine Vanessa, elle était super bien… Mais comme elle a pas voulu et que j’étais complètement torché, je me suis rabattu sur toi… Et comme tu es tombée enceinte après notre premier rapport, on est resté ensemble, je me suis dit “Bof, celle-là ou une autre”.

— Hein ??!! Mais… tu m’avais jamais dit tout ça !!!

— Je suis pudique, tu sais…

Enfant, le Montpelliérain Fabrice Caro, de son vrai nom, dessinait tout le temps. On lui disait : « Oui c’est bien, mais dessiner des petits bonshommes, c’est pas un métier ! » L’histoire du « vrai métier » qui pourrit ta jeunesse. Jusqu’au jour où il va laisser son boulot de prof pour se consacrer à la bande dessinée.

Petits éditeurs, petits tirages. Un rythme de travail acharné pour mettre à distance le stress d’être encore vivant. Hypocondriaque et angoissé, enchaînant album sur album… Et puis arrive « Zaï Zaï Zaï Zaï », paru en 2015 chez l’éditeur 6 Pieds sous terre. Et là, du jour au lendemain c’est plus de 200 000 lecteurs qui le portent en triomphe. Alors, il faut garder la tête froide. « Mon cap a toujours été “Ne pense pas aux lecteurs sinon tu vas faire un truc tiédasse”. »

Ce que l’on a perçu en découvrant l’univers de Fabcaro, c’est une forme de liberté et de timidité. Celle d’un enfant venant d’un milieu modeste. Annie Erneaux en parle très bien dans ses romans, ce côté transfuge de classe. Un milieu où la culture ne devait pas être très présente. À travers le dessin, Fabcaro a entraperçu une porte qui allait lui permettre de trouver un monde tout personnel. Et l’on adore s’échapper avec lui.

Dans le train de nuit…

On avait cru que c’en était terminé, bouclé, dépassé… « Non, mais Monsieur ! Vous imaginez voyager en train de nuit ! Et pourquoi pas en calèche ? Il faut vivre avec son temps, à grande vitesse. » Et c’est à l’occasion de l’interview du président de la République pour le 14 juillet, que le sujet est revenu sur le devant de la scène. « Je souhaite redynamiser la circulation des trains de nuit en France. »

Retour en arrière. Un autre siècle, une autre temporalité et d’autres budgets. Une époque d’avant le TGV. En 1981, on avait 20 ans, on avait voté pour la première fois à la présidentielle et l’on s’apprêtait à partir en vacances. À cette époque, plus de 550 villes françaises étaient desservies par un train de nuit. Un réseau national comme une toile d’araignée. En voyageant de nuit, on économisait des chambres d’hôtel… tout en traversant la France. Quarante ans plus tard, il ne reste que deux lignes. Un Paris Rodez Latour-de-Carol et un Paris Briançon. Terrible constat…

On était parti rejoindre des copains à Pau. 22 heures en gare d’Austerlitz, et la première surprise, c’était la population. Très différente de celle de la journée. La nuit, ce sont plutôt des familles, généralement modestes. On embarque et l’on se retrouve dans un compartiment à six couchettes (quatre en première classe). À occuper la couchette du bas, plus confortable parce qu’on n’est pas dérangé par les mouvements de gens qui se lèvent. Moins de vibration que la couchette du haut. Par précaution, on avait emmené un pyjama et un sac à viande, car d’expérience, on dort mal dans le train. Les habitués ont leur coussin.

Le train part vers 23 heures et avance lentement. Minuit passé, sur la banquette au-dessus, la lumière d’une liseuse brille à peine sur le visage d’une fille de notre âge, on n’arrivera pas à lui parler. Le bruit des rails, les freins quand on arrive dans une gare sans savoir si c’est un arrêt. Les heures défilent, on n’est pas sûr de dormir. Pourtant, Pau n’est qu’à une heure de Paris : « Une demi-heure pour s’endormir et une demi-heure pour se réveiller. »

La chaleur souvent étouffante, des odeurs par vagues. Un mélange de poussière, de rance, adouci par le parfum des passagers. Vers 5 heures, on constate que l’on ne roule plus, arrêté en pleine voie, le jour se lève à peine. On ouvre la porte du compartiment pour aller se laver les dents. Dans le couloir, un homme est accoudé à la barre de la fenêtre. Il n’est pas habillé, en slip, torse nu. Les relations avec les gens sont plus posées, car ils sont moins stressés que dans la journée.

On se tient à quelques mètres de lui, regardant le paysage. « Bonjour… je n’arrive pas à dormir. » « Moi, je ne dors jamais trop dans le train, je passe presque tout le voyage debout… mais vous voyez, j’aime ça… On part le soir de Paris, on arrive dans les Pyrénées au petit matin. Il y a un côté un peu enfantin du voyage. Dans deux heures, je vais descendre du train. En sortant de la gare de Tarbes, je m’arrête à la boulangerie pour acheter des croissants. J’arrive vers huit heures pour prendre un petit-déjeuner avec mon garçon de huit ans. J’adore ce moment-là. »

ll était une fois Ennio Morricone

Un bruit de train qui repart au milieu du désert. Trois cow-boys s’apprêtent à chevaucher leurs montures, quand résonnent les premières notes d’harmonica…

Il y a des scènes d’ouverture qu’on n’oublie jamais. Les hommes se retournent et découvrent un homme portant des valises. « L’homme à harmonica », Charles Bronson, joue encore et encore ce thème lancinant qui hante, depuis, l’histoire du cinéma. « Où est Frank ? Vous avez un cheval pour moi ? » Un son langoureux, culte, qui deviendra la marque de fabrique d’Ennio Morricone. « Il était une fois dans l’Ouest » : 15 millions de spectateurs en France, un des plus gros succès des années 1970.

Il maestro Ennio Morricone vient de mourir à 91 ans. Il a composé au cours d’une carrière de presque soixante années, la musique de plus de 500 longs métrages. C’est peut-être le compositeur de musiques de film le plus célèbre du XXe siècle.

Ennio Morricone, c’est inévitablement d’abord évoquer le cinéma de Sergio Leone avec lequel il formait un duo légendaire, une sorte de couple qui se connaissait par cœur. Enfants, ils étaient dans la même école primaire, à Rome, dans le quartier du Trastevere. Ennio avait 10 ans et Sergio 9 ans.

Morricone et Leone ont fait six films ensemble. « Il me donnait une trame. Je me mettais au travail. Le plus souvent, il a tourné ses films d’après les mélodies que je lui ai soumises. » Des westerns spaghettis. « Pour une poignée de dollars », « Le bon, la brute et le truand », « Il était une fois dans l’Ouest », ou encore « Il était une fois en Amérique ».

La liste des grands réalisateurs pour lesquels Morricone a travaillé est impressionnante. Pedro Almodóvar (« Attache-moi ! »), Brian De Palma (« Les incorruptibles », « Mission to Mars »…), Roman Polanski (« Frantic »), Henri Verneuil (« Le clan des Siciliens », « Peur sur la ville »…), Terrence Malick (« Les moissons du ciel »), John Carpenter (« The Thing »), Oliver Stone (« U-Turn : ici commence l’enfer »), William Friedkin (« Le sang du châtiment »), John Boorman (« L’exorciste 2 : l’hérétique »), sans parler des italiens Pier Paolo Pasolini (« Théorème »…), Giuseppe Tornatore (« Cinema Paradiso »…), les frères Taviani (« Le pré »…). Plus récemment, Quentin Tarantino (« Les huit salopards »). Morricone regrettera longtemps de n’avoir pu travailler avec Stanley Kubrick pour « Orange mécanique», car il était déjà engagé sur « Il était une fois la révolution ».

La musique de « Il était une fois dans l’Ouest » fait 72 minutes tandis que les dialogues ne font pas plus de 30 minutes ! Sergio Leone se plaisait à dire, qu’Ennio Morricone remplaçait les mauvais dialogues par la musique : « Il plus qu’un compositeur pour moi. Je n’aime pas du tout les mots dans les films. J’espère toujours faire un film muet, et la musique se substitue aux mots. Alors on peut dire qu’Ennio était l’un de mes meilleurs scénaristes ! »

I ♥ New York plus que jamais !

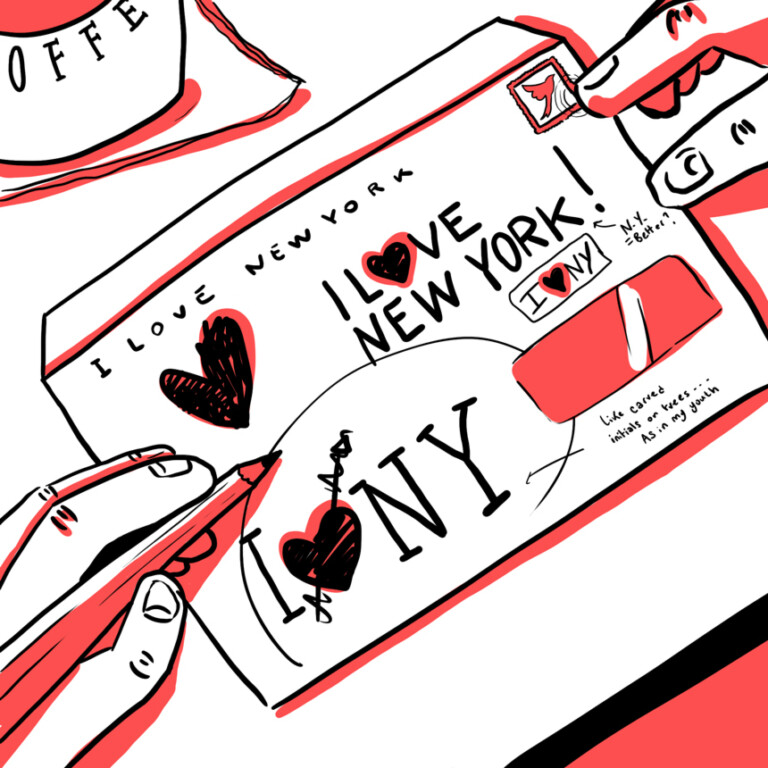

Trois lettres et un cœur. C’est un logo devenu mythique qui a redonné vie à New York. Son créateur, Milton Glaser, vient de mourir, à l'âge de 91 ans.

1977, année charnière. La ville ne ressemblait pas du tout au New York d’aujourd’hui. C’est une ville insalubre, qui n’attire pas les touristes et ne fait pas rêver. Une ville proche de la faillite économique.

C’est le New York de Jean-Michel Basquiat, de Keith Haring, du graffiti dans le métro et sur les murs, du rap qui envahit la rue et les radios. C’est le black-out de juillet qui va plonger cette ville lumière dans le noir le plus total, pendant plus de 24 heures. Manhattan et Times Square privés d’électricité. Dans le Bronx, les magasins seront massivement pillés, entraînant la plus grande vague d’arrestations de toute l’histoire de New York.

Cet incident est la goutte d’eau… La ville contacte une agence de communication pour redorer l’image de la Grosse Pomme. Un slogan est validé, « I love New York ». Il lui faut maintenant une identité visuelle pour communiquer. Et c’est là qu’intervient Milton Glaser, graphiste déjà reconnu du grand public avec son poster psychédélique pour Bob Dylan en 1966.

Une semaine après les premières réunions, Milton Glaser traverse New York en taxi. Il griffonne sur une enveloppe ce qui deviendra l’un des logos les plus connus au monde. 3 lettres et un cœur… I ♥ NY « Je soupçonne que cela vient de mes souvenirs de gravures sur des troncs d’arbres, dira-t-il. Là où les initiales des amants étaient combinées à un cœur, souvent percé d’une flèche pour indiquer la plus profonde affection. J’ai décidé d’éliminer la flèche. »

La campagne de promotion de la ville ne devait durer que quelques semaines. C’est une des raisons pour lesquelles Milton Glaser céda tous ses droits à la ville de New York. Alors que son logo va se retrouver dupliqué à des millions d’exemplaires, Milton Glaser ne touchera pas un seul dollar.

En quelques années, toutes les villes du monde se réapproprieront le travail du graphiste. Copié, décliné, plagié. I ♥ PARIS, I ♥ BERLIN, I ♥ TOKYO, I ♥ LISBON… De son côté, la publicité ne se privera pas de détourner le logo sans état d’âme.

Après les attentats du 11 septembre 2001, Milton Glaser retravaillera son logo en griffonnant une petite tache noire, en bas du cœur, une cicatrice sombre là où les Twin Towers étaient tombées à Manhattan. Au I ♥ NY, il rajouta “MORE THAN EVER” (plus que jamais). Le cri du cœur et l’implication d’un graphiste qui aimait tant sa ville.

À cheval en plein Montreuil

C’est une belle image, effectivement. On l’avait vu passer sur les réseaux sociaux. Et l’histoire commence comme une BD. Un dimanche matin, un jeune homme de 25 ans se promène à cheval dans les rues de Montreuil. Une balade vue plus de deux millions de fois.

Gamart - Gamart Camara, c’est son vrai nom - est rappeur et cavalier, il adore les chevaux. Il ne porte pas de bombe, mais un casque de scooter, il n’a pas de bottes d’équitation pour monter à cheval mais porte des baskets. Gamart est noir.

Montreuil, quartier de la Boissière pour être précis, c’est là qu’il a grandi. Ça bascule, quand Gamart a 13 ans. Les petits business, les braquages, le trafic de drogue. Il passe quatre fois par la case prison.

Maison d’arrêt de Villepinte, une peine de semi-liberté. La journée, le rap, le resto familial avec sa mère et la mode, des photos. Le soir, retour pour dormir derrière les barreaux. Et déjà, une passion pour le cheval… Il se renseigne et regarde des tutos. Savoir seller et desseller un cheval, le nourrir, s’en occuper. « Gérer » un cheval en banlieue, ça se passe comment ?

Il y a deux ans, pour le prix d’une voiture, Gamart a acheté un cheval de 18 ans, sur le Bon Coin. Il l’a appelé Castro. Un dimanche matin d’octobre, quand la ville est encore endormie, les habitants ont entendu un bruit de sabots. Ils ont halluciné. Clop, clop, clop. Ils se sont mis à filmer pour partager les images. Et Gamart est devenu le cavalier du 9-3. Un Noir chevauchant un animal superbe, au milieu de la ville.

Gamart est devenu un symbole. « J’étais… un esclave libre. Tout le monde pense que j’ai fait quelque chose de dingue. On m’explique que Castro n’avait rien à faire à Montreuil. Mais au fond, qu’est-ce qui est dingue ? Je n’étais pas à dos d’éléphant, non ? C’est peut-être surprenant, mais il n’y a rien d’illégal. »

L’histoire n’a duré qu’un temps. Un midi, Gamart mangeait un bout dans un resto de la ville. Il avait laissé son cheval dans un square voisin. La police est arrivée : « Bonjour, c’est à vous le cheval attaché au toboggan ? » Sa monture lui a été confisquée, afin d’être placée « en sécurité ». Une association avait prévenu les autorités, persuadée que le cheval était maltraité.

Car au bout du compte, c’est quoi le problème ? Associer Noir et banlieue, c’est OK. Associer Noir et cheval ? Ah là, ça brusque les habitudes, les images que chacun a en tête. « Vous savez quoi… ça va pas être possible ! » Le cheval ne serait pas banlieue compatible !

Gamart a racheté un cheval, Chavez, deux ans de moins que Castro. « Mais rien ne peut remplacer le premier… Tu as vu dans les films ? Le héros ne change pas de cheval à chaque fois. Il en a un, à qui il reste fidèle. »

La fin du “Magic Bus”

Le film Into the Wild date de 2008 et l’on avait adoré le périple de Christopher McCandless, un jeune Américain fuyant jusqu’en Alaska la civilisation et la société de consommation, pour se rapprocher de la nature.

Survivre dans un milieu sauvage en lisant Tolstoï et le récit autobiographique de Henri David Thoreau, Walden ou la vie dans les bois… Tout ça filmé avec beauté, enivrement et fascination par Sean Penn. Into the Wild est tiré du livre de Jon Krakauer, Voyage au bout de la solitude.

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Christopher McCandless avait choisi de tout plaquer, du jour au lendemain, sans en informer ses amis ni sa famille. Partir, tout simplement partir. En stop, avec un sac à dos et peu d’argent en poche. On est en 1992.

Avec au bout de la piste Stampede, la carcasse d’un ancien bus des années 1940, où Christopher vécut pendant plus de cent jours, avant de trouver une fin tragique. Le “Magic Bus”, surnommé ainsi d’après la chanson des Who, deviendra mythique. C’est lui que l’on voit sur l’affiche du film.

L’épave du “Magic Bus” a donné envie à des centaines de randonneurs de venir se recueillir. Une forme de pèlerinage. Sauf que la nature n’est en rien accueillante dans cette région du grand Nord américain, et que depuis la sortie du film, accéder au graal du “Magic Bus” s’est souvent transformé en cauchemar.

Pas de réseau téléphonique. Des conditions météo imprévisibles et extrêmes. C’est plus de quinze expéditions que les autorités locales ont dû organiser pour secourir des aventuriers imprudents. Avec le passage délicat de la rivière Teklanika, particulièrement dangereuse en hiver. En 2009 et 2019, deux voyageurs peu préparés y trouvèrent la mort.

Alors le 18 juin dernier, Corri Feige, la commissaire chargée des ressources naturelles pour l’État d’Alaska, a décidé de déplacer le bus. Un hélicoptère de l’armée américaine est venu l’arracher à la nature sauvage, pour le transporter sur un site sécurisé, qui sera ouvert plus tard au public. La fin d’un mythe.

Christopher McCandless a écrit dans son journal : « Je sais que dans la vie, le plus important, ce n’est pas nécessairement d’être fort mais de se sentir fort. Et de se mettre à l’épreuve au moins une fois, de se retrouver au moins une fois dans la condition humaine la plus archaïque, d’affronter seul la nature aveugle et sourde, sans rien pour vous aider, si ce n’est vos mains et votre tête. »

Se mettre à l’épreuve… oui, sans aucun doute, il va falloir trouver d’autres “Magic Bus” !

J'ai Zoom

On n’a pas compris comment on s’est retrouvé sur Zoom, dés les premiers jours du confinement dû à l’épidémie de Covid-19. Auparavant, on avait fait des Skype sans grand enthousiasme, avec toujours ce malaise à devoir parler devant un écran où bougent des visages.

Et puis les invitations se sont bousculées. « Tu verras, Zoom, c’est simple d’utilisation, c’est gratuit et il n’y a pas besoin de créer un compte avec mot de passe qui te rend fou quand tu l’as oublié… »

En quelques semaines, ce fut l’explosion. Quotidiennement, ce sont 300 millions de personnes qui ont participé à des réunions Zoom. Tout ça a grossi trop vite, alors que cette application américaine de visioconférence n’a jamais été faite pour autant de monde. Et ça s’est fissuré, laissant des failles de sécurité…

On appelle ça du zoombombing. Des mecs qui tapent l’incruste dans ta réunion. Ce qui ne pose pas de problème, quand tu es en Zoombar avec des potes, en buvant ton quatrième mojito et que tu rencontres des gens que tu ne connais pas, mais qui devient délicat en pleine réunion d’entreprise.

En gros, t’as un mec qui a poussé la porte sans faire de bruit et qui écoute avec attention les prospectives de développement commercial de ta boîte. « Ce qui se passe sur Zoom ne reste pas sur Zoom ! Ce n’est pas comme dans la comédie Very Bad Trip à Las Vegas ! Beaucoup de boîtes ont carrément interdit les réunions Zoom, avec obligation d’utiliser des applications sécurisées, Team, par exemple, de Microsoft.

Ce qui est encore moins cool, c’est le côté “Zoom is watching you” ! L’application permet à l’administrateur d’une réunion Zoom de visualiser des informations sur le comportement des autres participants, genre Big Brother.

Autre joyeuseté que l’on découvre après coup, Zoom est gratuit, donc c’est toi le produit… et Zoom siphonne gentiment tes données personnelles et les transmet à Facebook, que tu sois inscrit ou pas. Sans que rien ne soit dit. Alors bien sûr que depuis un mois, tout s’est relâché avec le déconfinement, mais on a tous ressenti un malaise.

De l’invitation tuto pour fabriquer du pain à la maison, ou suivre un cours de yoga, salutation au soleil, respiration Pranayama, en passant par la réunion de boulot pour définir la nouvelle stratégie à suivre à la rentrée de septembre, et finir la journée avec les grands parents en Bretagne… On passe beaucoup de temps sur Zoom, on travaille et on se détend sans vraiment se déconnecter. Zoom devenant le symbole d’un nouveau monde où tout passe par la visioconférence.

Vous avez tout vu !

Une petite erreur au chargement