Pauses by Noise

Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

Où se cache le loup ?

« T’es Twitch ? – Comment ? – T’es Twitch, toi ? – Euh, non pas vraiment ! » Alors on s’est dit, ce week-end, que l’on allait regarder le stream de Samuel Etienne qui fait un tabac depuis qu’il a reçu François Hollande. Comment dire, on est un peu dépassé, l’impression de décrocher de tous ces supports et de leur vocabulaire prisés par une partie de la jeune génération.

Il y a quelques semaines, c’est EnjoyPhoenix et ses amis influenceurs qui ont été reçus par Gabriel Attal, le jeune porte-parole du gouvernement. Et puis les youtubeurs McFly et Carlito. « 10 millions de vues et vous venez à l’Élysée ! » leur avait lancé Emmanuel Macron. « Nous acceptons », ont-ils répondu. Tout ça pour demander aux jeunes de respecter les gestes barrières. Et voilà la chanson « Je me souviens ! », avec le visage du président qui brille dans le ciel comme le messie… et bientôt un concours d'anecdotes !

Et donc Twitch où Samuel Etienne, le monsieur du jeu télévisé « Questions pour un champion » de l’après-midi dans les Ehpad, se dit qu’il aurait bien envie de faire une revue de presse autrement. Chez lui, avec un chat très libre durant le stream. Bingo, 350 000 followers ! Ce qui est énorme puisqu’au départ, Twitch, c’est plutôt un truc de gamers qui se retrouvent autour d’un live stream sur une partie de jeu vidéo.

C’était il y a trois mois, et ça marche, toute la presse en a parlé. Ça marche tellement bien que la com de François Hollande a contacté Samuel Etienne. « Ça serait une bonne idée qu’il vienne vous voir, pour répondre aux questions des “viewers”. » Gros carton d’audience.

Samuel Etienne explique qu’il ne prépare rien, que tout est en freestyle, d’une totale transparence. “Samuel et François”, l’un à côté de l’autre devant l’écran et la webcam, sans masques. Les questions défilent tellement qu’il est impossible de les lire.

Et là, on se demande où est le loup. Toutes les études montrent que les jeunes ne lisent pas la presse d’actualité, pas un journal, nada ! Et les gamers adoreraient la revue de presse de Samuel Etienne ? Alors, on regarde, une revue de presse bienveillante, sympathique, qui ne va pas chercher le média alternatif qui poserait les questions qui grattent… Gros doute, donc !

Et ce dimanche, c’est Jean Castex qui fait du Jean Castex, cravate en moins, mais éléments de langage et langue de bois toujours bien là. C’est un peu gros, ça ne passe pas bien. Entre-temps, les chaînes télé TF1 et BFM-TV annoncent qu’elles débarquent sur Twitch… C’est la fin de la partie. Les politiques croyaient avoir enfin trouvé le truc miraculeux qui accroche les jeunes, sauf qu’en un week-end, tout apparaît au grand jour.

On fait du neuf avec du vieux. En 1985, le présentateur vedette du JT de la Une, Yves Mourousi, s’asseyait sur le bureau du président François Mitterrand et ils parlaient “branché”. Quelques années plus tard, c’est l’animateur Thierry Ardisson qui bousculait l’intimité des politiques. On fait du vieux avec du neuf ! La notoriété grand public de Twitch aura duré un trimestre, le temps que l’on capte que Samuel Etienne était déguisé en cheval de Troie.

Miction impossible

On ne s’en était pas trop rendu compte lors du premier confinement, et pour cause, mais la fermeture des bars et des restaurants, à l’automne dernier, a eu pour conséquence de priver les citadins du petit café pris sur le comptoir, prétexte pour descendre aux toilettes…

« Vendredi après-midi, j’étais dans le Marais pour m’aérer… Au bout de deux heures, j’ai été pris d’une envie pressante, et là, panique, pas de WC publics à proximité. J’ai dû me résigner à me soulager entre deux SUV stationnés. » Un comportement pas très citoyen et qui peut coûter cher. Car uriner sur la voie publique à Paris est punissable d’une amende de 68 euros.

La pandémie de Covid-19 a rendu visible le manque criant de toilettes publiques dans la capitale et les grandes villes. C’est devenu un vrai problème pour plusieurs catégories de professionnels : chauffeurs de taxi, livreurs, coursiers, artisans du bâtiment… Certains habitants, eux, ont fait le choix de ne plus trop s’éloigner de leur domicile.

L’installation de lieux de commodités dans les rues de Paris remonte à 1834, pendant la Révolution industrielle. Avant, on ne se posait pas de question, on se soulageait contre un mur comme on le faisait à la campagne. Le préfet de la Seine, le comte de Rambuteau, entend appliquer les nouvelles théories hygiénistes. Ainsi 478 édicules sont construits le long des rues principales de la capitale.

Ces urinoirs gratuits pour messieurs, surnommés vespasiennes en référence à l’empereur romain Vespasien qui avait instauré un impôt sur la collecte des urines, vont très vite se multiplier. Parce que les gens n’ont pas de lieux d’aisance dans leurs logements, et qu’il n’y en a pas non plus sur les lieux de travail. Tant pis pour les dames : des sanitaires publics qui leur seraient réservés, ça n’existe pas encore. Au début du XXe siècle, Paris compte plus de 4 000 pissotières : c’est sans doute la ville d’Europe où il y en a le plus.

À cette époque, on parle de « tasses », à cause de leur forme de théière. Dans ces lieux de promiscuité masculine, la drague homosexuelle a fleuri. Un cocher avec un duc, un fils de bonne famille avec un artiste de beuglant… les bonnes mœurs sont menacées tout comme l’ordre social ! Au début des années 1960, le conseil municipal de Paris vote la disparition graduelle des vespasiennes.

Petit à petit, les bars et les restaurants prendront le relais. Il faudra attendre 1981, pour que l’on découvre les premières sanisettes Decaux, bijou de modernisme, des toilettes mixtes, autonettoyantes… et payantes. Aujourd’hui, il y a seulement 750 toilettes publiques à Paris dont 435 sanisettes nouvelle génération gratuites depuis 2006. Soit 0,14 W.-C. public au kilomètre carré. Une misère ! C’est pire à Marseille où l’on recense 22 toilettes publiques. Et que dire de Lille où il n’y en a que neuf ?

Alors voilà, depuis le début de l’année, trouver un endroit pour se soulager au temps du Covid est devenu un vrai casse-tête. Quand on doit déambuler quelques heures dans Paris, on repère sur la carte les toilettes publiques qui vont nous servir d’étapes dans l’après midi. Et l’on croise les doigts pour qu’il n’y ait pas une longue file d’attente, sachant bien entendu que la parité n’est pas de mise entre deux SUV !

Les chief happiness officers ne font plus rire

« Alors t’as vu, dans les start-up, il paraît qu’avec le Covid, c’est compliqué pour les chief happiness officers ! » On a fait oui de la tête et discrètement, on a ouvert Google pour tomber sur la rubrique “responsable du bonheur”.

L’occasion de découvrir l’univers du bien-être au travail, le team building plus ou moins grotesque où tu construis une super belle étoile en planchettes Kapla avec tes collègues de bureau, au prétexte que tout ça renforce la cohésion du groupe.

La profession de chief happiness officer est née dans les start-up de la Silicon Valley, il y a une quinzaine d’années. Travailler dans une start-up, c’est ressentir une grosse pression avec comme Graal, le culte de la performance. Sauf que rapidement, les jeunes start-uppers ont fatigué. On a beau travaillé en short en grignotant des chouquettes, l’épuisement lié au rythme du travail est venu frapper presque un collaborateur sur deux. Le burn-out, comme un gros disjoncteur.

Et là, plutôt que de remettre l’humain au centre du schéma, on a sorti du chapeau le chief happiness officer. « Hé mec, logique, si les forces vives d’une entreprise ont une petite baisse de moral, c’est qu’il faut leur apporter du bonheur. » Le chief happiness officer, c’est l’idée que l’entreprise est vraiment gentille avec vous.

« Une start-up, vous savez vraiment comment ça fonctionne ? Ça va très vite, toujours plus vite, et si on a besoin que vous restiez deux, trois heures supplémentaires le soir, vous n’allez pas faire la gueule… puisqu’on vous dit qu’on vous aime ! »

Mais le Covid-19 est venu balayer tout ça. Le chief happiness officer est rapidement apparu comme le symptôme de tout ce qui ne va pas dans l’entreprise. L’humanisation du travail, ce n’est pas le petit déjeuner healthy sans gluten ni le cours de chant bouddhiste.

Le télétravail a demandé à chacun beaucoup plus. Travailler dans de petits espaces, quand les enfants sont là. La découverte que le professionnel empiétait bien trop souvent sur le temps familial ou personnel. La bienveillance, la flexibilité, la gratitude ont finalement fait beaucoup plus pour resserrer les liens, et créer un vrai sentiment d’appartenance, qu’un escape game géant, suivi d’un cocktail.

Les responsables du bonheur ont un problème, la sortie de crise risque de se faire sans eux !

« Vendôme, j’achète ! »

Le jeudi 4 février 2021, le groupe de luxe LVMH a signé, pour 10 000 € un accord avec la ville de Vendôme pour s’offrir le droit exclusif d’utiliser la marque Vendôme pour « toute création de collection et de produits liés à la joaillerie et à l’horlogerie ».

Et l’on découvre ainsi que le nom d’une ville peut être racheté par le plus grand groupe de luxe au monde. On s’était posé la question de la privatisation de l’espace public au moment de l’incendie de Notre-Dame de Paris et l’élan de générosité des milliardaires français.

Certains auteurs de science-fiction, comme Alain Damasio dans son dernier livre, « Les Furtifs », prédisent, après les stades, la vente des villes aux grandes marques… Cannes, par exemple, rachetée par la Warner, Orange par Orange, Lyon la capitale de la gastronomie, rachetée par Nestlé et qui deviendrait Nestlyon. Et bien sûr, Paris la Ville lumière, la ville du chic français rachetée par LVMH et rebaptisée Paris LVMH.

Avec Vendôme, il ne s’agit pas d’une opération ponctuelle comme Citroën l’a fait avec la C4 Picasso. Citroën avait le droit d’utiliser la marque mais n’en était pas propriétaire. Non, dans le cas de Vendôme, il s’agit d’une cession définitive à une très grande multinationale pour 10 000 euros, ce qui paraît dérisoire, comparé au chiffre d’affaires de LVMH en 2020, soit 44,7 milliards d’euros.

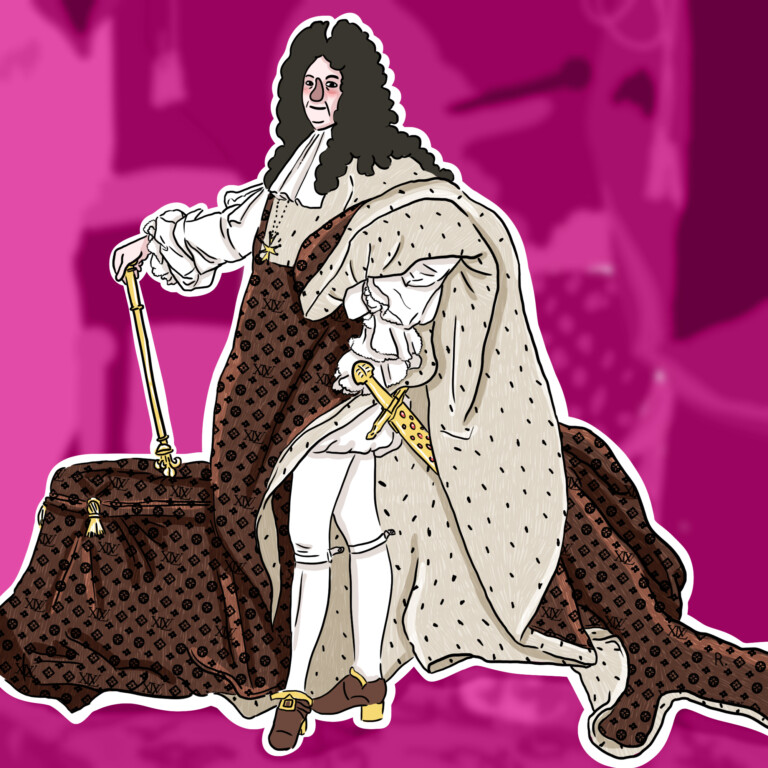

En fait, LVMH n’achète pas uniquement le nom de la sous-préfecture du Loir-et-Cher. Mais sept lettres, dont une accentuée, qui évoquent bien évidemment la quintessence du luxe : la place Vendôme à Paris. Les plus grandes maisons de haute joaillerie ou de mode y ont une boutique. Cartier, Boucheron, Dior, Chanel, Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton… et l’hôtel Ritz Paris en prime. C’est ce Vendôme là qu’achète Bernard Arnault. C’est ce nom qu’il privatise. C’est du billard à trois bandes. Et l’histoire ne s’arrête pas là. Ce n’est que l’un des maillons de la stratégie élaborée.

En parallèle de l’achat du nom de la ville, LVMH a restauré pour plus de 15 millions d’euros, l’ancienne abbaye du quartier Rochambeau pour y installer le pôle d'excellence des cuirs précieux de Louis Vuitton. Ce qui lui permet d’ancrer physiquement le bâtiment classé dans l’historique du Groupe. Et à n’en pas douter, cette abbaye va devenir un lieu de « pèlerinage » à la gloire des produits Vendôme.

Vendôme - LVMH - La place Vendôme. La boucle est bouclée et Bernard Arnault suit les pas du Roi-Soleil. Car pour l’anecdote, c’est Louis XIV qui racheta l’ancien hôtel particulier parisien du duc de Vendôme avant de le raser pour en faire la place Vendôme.

« Et si demain, LVMH rachetait Versailles, ça ferait un bel écrin pour le luxe français, non ? »

Les corbeaux du confinement

Au printemps dernier, il n’a fallu que quelques jours avant que les appels téléphoniques ne saturent les standards de la police. Alors qu’à vingt heures, tout le monde allait à sa fenêtre pour applaudir les soignants, d’autres restaient discrets pour observer le comportement de leurs voisins et les dénoncer…

Dans certaines grandes agglomérations comme Bordeaux, près de 70 % des appels reçus par la police concernaient des dénonciations de voisins qui ne respectaient pas les règles. « Allô, oui, bonjour, je ne souhaite pas vous communiquer mon identité, mais je tenais à vous prévenir que mon voisin du troisième sort son chien quatre à cinq fois par jour… et c’est comme ça tous les jours ! C’est au 68, de la rue Sainte-Catherine. » Et à Strasbourg, sur 500 appels journaliers, plus de la moitié était des dénonciations.

En Corée, et ce bien avant le confinement, la délation est non seulement encouragée, mais récompensée. Quand tu dénonces ton voisin, tu reçois de l’argent. « Une photo d’un passant jetant son mégot et je gagne 30 000 wons (20 euros, ndlr) ! » Pour certains, c’est devenu leur principale source de revenus. Il y a même des centres pour former des délateurs professionnels.

On nous parle, depuis des années, de surveillance généralisée, de reconnaissance faciale. D’Orwell bien sûr qui n’a jamais autant suscité d’intérêt avec son concept de fake news et de vérité alternative. “Big Brother is watching you” dans son roman 1984, mais on a oublié un point important développé dans ce livre culte, c’est “La Semaine de la haine”, le fait de pousser chacun à se méfier, à détester son voisin, à le haïr.

En octobre 1941, l’administration de Vichy avait adopté une loi encourageant la dénonciation. Trois ans plus tard, devant l’avalanche de lettres anonymes, le régime de Pétain faisait machine arrière, en promulguant une loi réprimant la “dénonciation calomnieuse”.

En France, et malgré les idées reçues, ce n’est pas la police qui reçoit le plus de messages anonymes, mais les services de Bercy, les impôts et la CAF.

« Vous savez, monsieur, si je vous contacte, c’est uniquement pour l’intérêt du bien commun, je n’ai pas de liens particuliers avec cette personne, mais c’est la 3e fois, cette année, qu’elle vient d’acheter un gros SUV !»

Les corbeaux se portent toujours bien en France.

« Il faut s’adapter ! »

C’est en 1974. Des amis de longue date, Vincent, François, Paul − respectivement chef d'entreprise, médecin et écrivain − tous la cinquantaine, se retrouvent régulièrement avec d'autres, pour passer les fins de semaine à la campagne.

Michel Piccoli, c’est François, celui qui découpe le gigot du dimanche dans « Vincent, François, Paul et les autres... », ce chef-d’œuvre de Claude Sautet.

Au cours du déjeuner dominical arrive sur la table le sujet de la nouvelle politique d’urbanisation, avec ses multiples conséquences, l’éloignement du lieu d’habitation, la difficulté de se loger correctement à prix abordable, de résider loin de son lieu de travail.

Une scène d’anthologie qui préfigure, d’une certaine façon, l’âge d’or de l’idéologie libérale et de ses zélateurs. 1973, c’est le premier choc pétrolier, la fin des Trente Glorieuses, et les débuts timides d’une politique, qui sous prétexte de ruissellement, va commencer à broyer les plus faibles. Et qui s’accélère dans les années 1980. Aux États-Unis avec Ronald Reagan sous l’influence de l’économiste Milton Friedman, au Royaume-Uni avec Margaret Thatcher et son célèbre “There is no alternative” (« Il n’y a pas d’autre choix »), au Chili de Pinochet, régime pour lequel le même Milton Friedman parlera de “miracle chilien”.

Piccoli donc (un médecin installé qui a trahi ses idéaux de jeunesse pour une existence confortable), et son gigot. « C’est l’évolution urbaine, c’est inévitable, faut savoir s’adapter. » Chacun regarde son voisin sans réagir. Et c’est Paul, Serge Reggiani qui se lance, ironique. « Mais oui, bien sûr, c’est François qui a raison, ceux qui n’ont pas d’argent n’ont qu’à s’arranger… ou pour en avoir ou pour s’en passer… S’adapter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vivre avec son temps, savoir bouger avec la société… »

Cette histoire d’adaptation nous renvoie au XIXe siècle, à Darwin et à sa théorie de l’évolution. « Hé oui, cette histoire de girafe qui doit se nourrir de plus en plus haut, car la végétation est devenue rare au sol, et qui s’adapte. Les girafes à grand cou qui survivent, les autres, à petit cou et courtes pattes qui meurent. »

Plus tard, au XXe siècle, on a parlé de Darwinisme social, l’un autoritaire (détruire méthodiquement les plus faibles), l’autre libéral (laisser les plus adaptés écraser les plus faibles). L’histoire pour le moins chaotique de ce siècle aurait dû nous alerter…

Eh bien non, tout au contraire ! On se retrouve au XXIe siècle avec toujours la même injonction. « Mais il faut s’adapter ! Et il faut s’adapter de plus en plus vite. ». Compétition, performance, mutation, flexibilité, sélection, concurrence, agilité, sauf que s’adapter est de plus en plus difficile, et que le consentement nécessaire est de moins en moins évident.

Une question est toujours restée sans réponse : cet ancêtre de la girafe, à petites pattes et cou réduit, on n’en a jamais trouvé ni trace, ni fossile, ni squelette. À se demander si Darwin n’a pas été dépassé par son imagination !

Un dessin sur l’épaule

Dans les années 1980, les boutiques de tatoueurs n’avaient pas pignon sur rue et le tatouage vous situait dans une forme de marginalité…

Et puis le week-end dernier, à l’occasion d’une rencontre impromptue, une jeune fille de 19 ans racontait ce motif énigmatique qu’elle avait sur l’épaule droite. On y devinait bien un symbole celte ou irlandais tout en se demandant quel sens cela pouvait avoir. Et la réponse est venue !

« Pendant longtemps, j’ai voulu me faire tatouer mais je repoussais l’idée et je n’ai jamais trouvé les circonstances favorables pour le faire. Et puis un soir, j’étais dans une fête techno et en sortant, j’ai vu, sur le parking, un mec qui proposait des tatouages dans son véhicule aménagé. On a discuté, on a regardé des dessins. Quand je suis sortie du camion avec mon tatouage sur l’épaule, pour la première fois de ma vie, j’ai ressenti que mon corps était complet. Je m’étais réapproprié mon corps. Enfin, je volais de mes propres ailes. Ce n’était plus le corps qu’avaient fabriqué mon père et ma mère, ce corps précieux qu’il ne faut pas toucher. Là, mon corps était comme séparé définitivement d’eux. »

Devant cette jeune fille qui parlait avec douceur et que l’on sentait apaisée, on a pris conscience que là où l’on ne voyait qu’un dessin plus ou moins réussi, il y avait sans doute quelque chose de beaucoup plus important que ça.

Comme un rite de passage extraordinaire. Le tatouage est souvent une marque, à la fois de prévention et d’apprivoisement d’un corps que l’on a du mal à comprendre, que l’on n’aime pas forcément. Que l’on a du mal à assumer. Pareil pour le piercing.

« Non mais, pourquoi tu crois que l’on se fait un piercing au niveau du nombril ou sur la langue ? Tu t’es déjà posé la question ? Ça ne te dit rien ? La maternité, le cordon ombilical, la tétée, rompre avec le lait maternel… Hé oui, il s’agit de “dématerniser” son corps, et prendre possession de sa propre parole. Je ne suis plus un écho du corps de ma mère ! »

Devant une telle évidence, on est resté sans voix. Fasciné qu’un simple dessin à l’encre bleue sur une épaule ait pu métamorphoser à ce point son existence.

“Une fille au masculin, un garçon au féminin”

C’était à l’occasion d’une communication téléphonique professionnelle. « Oui bonjour… Oui, je voulais vous dire… Lucie, mon assistante que vous avez rencontrée l’été dernier… elle nous a précisé qu’elle ne souhaitait plus être appelée madame…. car elle se considérait comme gender fluid ! Et qu’elle, enfin « iel » (un pronom non genré, entre il et elle), donc la prochaine fois que vous la croisez, je crois que ça lui ferait plaisir si vous l’appeliez Cami, c’est le prénom qu’iel s’est choisi ! »

Une fois la communication terminée, s’est posée la question, cette idée de gender fluid, qui qualifie « une personne qui oscille entre les genres, qui ne se fixe pas »... Et là, c’est la découverte de tout un monde, où quand tu te sens plutôt à l’aise dans ta peau d’homme ou de femme, tu es qualifié de « cisgenre ».

Un sondage réalisé par l’IFOP à l’occasion de la diffusion de “Ni fille, ni garçon : enquête sur un nouveau genre”, confirmait que 22 % des français entre 18 et 30 ans ne se sentent ni homme ni femme, et se définissent comme neutres (ils ne se reconnaissent pas de genre) ou bien se définissent encore comme gender fluid (fluide du genre, en français). On découvre aussi que concevoir plus de 2 genres existants revient à avoir une vision non-binaire.

Alors on s’est posé la question : est-ce une mode, une tendance insufflée par les stylistes qui créent de plus en plus de vêtements unisexes, ou quelque chose de beaucoup plus profond, une mutation de la société ? On se rappelle le « 3e sexe » d’Indochine qui chantait “une fille au masculin, un garçon au féminin”… c’était en 1985, il y a 36 ans et naissait un véritable hymne non genré (terme non utilisé à l’époque) auprès des adolescents.

Et c’est cette chanson qu’Indochine reprend aujourd’hui avec Christine and The Queens, devenu Chris, « la pop star française qui défie le genre » comme avait titré le magazine américain Time, en 2016. « Cette chanson raconte quelque chose qui m’est très personnel, quelque chose qui me donne envie d’être libre. […] À un moment où le mot même de liberté reprend tout son sens et son urgence. Les vraies révolutions ne meurent jamais ». Commente-iel

Être libre, avoir confiance en soi, c’est pour beaucoup de jeunes gens faire exploser la dichotomie fille-garçon pour se définir en dehors des schémas classiques, des stéréotypes et des injonctions sociales. Les réseaux sociaux et les influenceurs sont passés par là. Les associations LGBTQ+ ont balisé les discours en reprenant tout un vocabulaire militant venu des États-Unis.

Et puis, on se souvient ! Bilal Hassani, sa perruque blonde, son maquillage, qui représentait la France à l’Eurovision 2019. Les jeunes générations revendiquent, aujourd’hui, une identité différente, maintenant à distance les générations précédentes. Il ne s’agit plus de « jouir sans entrave », mais d’être libre dans son corps et dans sa tête. “Une fille au masculin, un garçon au féminin”, en somme.

L'être ou pas ?

C’était un mardi, devant l’Olympia, boulevard des Capucines, sur la façade, là où d’habitude sont affichés les noms des artistes, deux mots étaient accrochés : PAS ESSENTIEL.

On a entendu la colère de l’acteur Pierre Niney : « Franchement c’est dur de se dire que tous les commerces, avions, trains et grandes surfaces de France peuvent accueillir du public... mais pas les cinémas et les théâtres qui ont fait tant d’efforts pour être des lieux irréprochables du point de vue sanitaire… »

L’État répond, sans trop convaincre, que c’est pour éviter les mouvements de population, qui en temps normal à Paris, par exemple, représentent, chaque jour, 50 000 personnes qui se déplacent pour la culture.

Mais dans le même temps, les grandes surfaces sont bondées. Et c’est plus de quatre millions de passagers parisiens qui transitent dans le métro chaque jour. Un choix politique, voire idéologique plus que sanitaire. D’où la réaction de certains dénonçant un gouvernement de « petits commerçants ! ». Ou dénonçant encore le fameux : « Travaillez, consommez, et taisez-vous ! »

Sans parler de l’ouverture autorisée des lieux de culte ! « Je vous jure, ça donne envie d’aller jouer dans les églises et les mosquées… » Non mais là, c’est différent, c’est une décision du Conseil constitutionnel, car la liberté de culte est un droit constitutionnel en France. Aller au cinéma, au théâtre ou au musée ne l’est pas !

Hier, on est tombé par hasard sur le jeu de France 2 « N’oubliez pas les paroles ». Et là, surprise, un public assiste à l’émission. Avec des mannequins pour séparer les gens. Très bien, mais c’est quoi la différence avec une salle de spectacle ? En fait, on apprend après quelques recherches, que ce n’est pas un vrai public, mais des intermittents du spectacle engagés pour l’enregistrement. « Cela permet aux artistes de ne pas jouer devant une salle vide, et de soutenir les intermittents », explique la société de production.

Rien n’est clair. En fait, l’essentiel c’est quoi ? Avec le deuxième confinement, la question s’était posée pour les librairies. Elle se pose toujours pour les théâtres, les cinémas, les musées, voire les restaurants et les bars, lieux de partage s’il en est !

Même si, avant la Covid-19, cela nous semblait déjà une évidence, que la culture nous parle de la vie, nous donne envie de vivre, nous donne envie de nous révolter, d’aimer… Il est évident que c’est bien de ça dont nous avons besoin en ce moment !

Le goût de l’époque

Tout le monde court après. Trouver, traquer, dénicher les tendances du moment. Mais, c’est quoi le goût de l’époque, à un moment où le coronavirus menace de nous priver du goût comme de l’odorat ?

Le goût de l’époque, les artistes le sentent généralement avant les autres. Comme le plasticien Christian Boltanski qui précisait cette idée. « Un artiste, c’est quelqu’un qui pose un Post-It sur quelque chose que tout le monde à sous les yeux, mais que personne ne voit. »

Et ce goût de l’époque, le Fooding l’a senti bien avant tout le monde. C’était il y a un peu plus de vingt ans, et comme pour tout ce qui touche à ce qui infuse dans la société, ça démarre avec la fête et le monde la nuit. Il faut croire que la nuit, nos sens sont en éveil.

En 1999, Alexandre Cammas sent que la cuisine est en train de bouger. Il cherche une rime à « Clubbing » pour créer un hors-série de Nova Mag, le magazine culturel branché de ces années-là. Alors, ça sera « Fooding », autant pour ce qu’il y a dans l’assiette que pour ce qu’il y a autour. Ainsi sort le premier guide, mille adresses et rapidement, c’est le succès. Le terme devient vite synonyme de fusion entre cuisine, art, musique et design.

Aujourd’hui, le Fooding, c’est la cuisine du monde qui devient accessible en quelques clics. Tu peux t’inspirer d’un plat proposé à l’autre bout de la planète et que tu découvres sur ton smartphone. Le Fooding, c’est aussi aller chercher dans les interstices. Repérer un producteur de carottes anciennes. S’arrêter chez des particuliers qui ouvrent une table, manger une sublime focaccia mozzarella dans un food truck près du Faubourg Poissonnière dans le dixième arrondissement de Paris.

En vingt ans, les produits Bio sont arrivés à grands pas. La saisonnalité qui s’impose partout, manger des asperges au printemps. L’attention porté au sourcing, « il vient d’où, ce poisson ? » Et puis les conditions de travail, ne plus accepter comme une évidence de faire quatorze heures par jour, tout ça parce que dans un restaurant… c’est comme ça. Le Fooding a senti tout ça !

La dernière tendance apparue, ces derniers mois avec le confinement, c’est la vente à emporter, le cuisinier qui se transforme en traiteur. Là encore, s’adapter à l’air du temps…

Récemment, Michelin a racheté 100 % du capital du turbulent guide qui avait créé la Bistronomie, et ce qui faisait l’esprit du Fooding est devenu une marque commerciale. Est-ce que la fête serait finie ? Le prochain goût de l’époque reste à découvrir, dans le monde d’après, bien entendu !

Vacciné(e)s !

Donc ça y’est, la campagne de vaccination contre la Covid 19 a commencé un peu partout dans le monde et les premiers chiffres tombent. Au 1er janvier de cette nouvelle année, le Royaume-Uni et Israël ont déjà vacciné plus d’un million de personnes, en Allemagne c’est 200 000 alors qu’en France, on en était à 516 sur tout le territoire…

On a verbalisé trois fois plus de resquilleurs, le 31 décembre, que l’on a vacciné dans les Ehpad. Et logiquement, les critiques fusent de toutes parts.

« On ne peut pas rester sur ce rythme. Les calculs laissent envisager qu’il faudrait trois mille ans pour être vaccinés », a regretté dimanche dernier, un chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière.

Mais que se passe-t-il ? Pendant des mois, tout le monde réclamait à cor et à cri un vaccin, sachant toutefois qu’un Français sur deux avouait ne pas vouloir se faire vacciner. Alors les labos ont redoublé d’efforts pour sortir dans des temps records des produits testés et validés. Et maintenant qu’ils sont là, l’État français freine des quatre fers.

Et sans surprise, la population qui était déjà l’une des plus sceptiques au monde, l’est encore plus.

« Non mais là, les labos ont bossé beaucoup trop vite, on n’a pas du tout de recul avec cette histoire d’ARN messager, tout ça ne peut pas être sécurisé en si peu de temps ! »

« Mais monsieur, c’est les Big Pharma derrière tout ça, les lobbies pharmaceutiques qui bloquent pour favoriser le vaccin Pasteur qui ne sortira qu’en fin d’année. »

Et revient le film Hold-up et sa théorie du complot selon laquelle la vaccination viserait à implanter une puce électronique dans le corps de chaque individu !

Et tout s’embrouille, et plus personne ne comprend plus rien. Les “antivax” s’en donnent à cœur joie. « Je ne suis pas contre le vaccin mais pour la liberté ! »

Il faut dire qu’après l’épisode des masques qui ne servent à rien puis deviennent obligatoires, les tests plus ou moins aléatoires, trop précis puis pas assez… auxquels s’ajoutent les éléments de langages comme quoi il ne s’agit pas de retard mais de décalage (sic), rien d’étonnant à ce que tout parte en vrille.

Dans les pays du nord de l’Europe, il y a très peu de rejet de la vaccination, car la confiance envers les représentants politiques est beaucoup plus forte qu’en France.

Avec les Français, c’est peut-être au ventre qu’il faudrait parler. C’est simple ! Vu qu’ils mangent, sans retenue, des galettes des rois pendant tout le mois de janvier, il faudrait remplacer la fève par une dose de vaccin. On serait sûr qu’en quelques semaines, on se retrouverait avec les 66 % de vaccinés nécessaires pour atteindre l’immunité collective.

C’est une idée futée, n’est-ce pas ? Mais encore faudrait-il gérer l’épineuse question du choix entre galette à la frangipane au nord ou couronne briochée au sud ! C’est compliqué, la France !

La Couleur de l'année

En général, il n’y en a qu’une mais pour l’année 2021, on en a découvert deux. Le Pantone 17-5104 Ultimate Gray (un gris “ultime”) et le Pantone 13-0647 Illuminating (un jaune “éclairant”). Un jaune et un gris, donc.

Cela fait plus de vingt ans que le Pantone Color Institute décerne le prestigieux titre de Couleur de l’année à une teinte millésime censée inspirer, pour 365 jours, les créateurs et séduire les foules dans les univers de la mode, de la beauté, de l’automobile, du mobilier ou encore de la décoration intérieure.

Et comment choisit-on la Couleur de l’année ? On imagine tout un rituel, tout un cérémonial pour déterminer, réunion après réunion, dans des bureaux aux quatre coins du monde, la subtile teinte qui va s’imposer. Celle qui cristallise, à un moment donné, l’essence même de notre culture et de notre société. Une prise de température chromatique.

« Je ne sais pas si je crois au pouvoir de la couleur à changer le monde, mais je sais qu’elle peut envoyer rapidement un message. Et parce que la couleur a le pouvoir de nous influencer psychologiquement et physiquement, cela peut certainement influencer notre regard sur le monde », précise une responsable Pantone.

L’appréhension d’une teinte se retrouve toujours prise dans un réseau de significations culturelles, religieuses ou encore techniques, dont nous n’avons pas conscience, mais qui oriente nos goûts et nos préférences. Il n’y a jamais de neutralité dans notre perception de la couleur. Michel Pastoureau, le grand historien de la couleur, ne cesse de le rappeler : « Les problèmes de la couleur ne se réduisent nullement à des problèmes biologiques ou neurobiologiques. Ils sont en grande partie sociaux ou idéologiques. »

Cette année, on imagine aisément que l’état sanitaire mondial a largement influencé le choix de la couleur. On serait tenté de croire que le gris symbolise notre moral au plus bas, et le jaune, la lumière au bout du tunnel. En fait pas du tout !

Pour les oracles de Pantone, « le “Illuminating”, ce jaune vif et joyeux, étincelant de vivacité, est une nuance chaleureuse imprégnée d’énergie solaire. Il se doit de venir appuyer un “Ultimate Gray”qui, lui, symbolise des éléments solides et fiables, qui sont éternels et fournissent une base solide et encouragent les sentiments de sang-froid, de stabilité et de résilience. » Ah oui, quand même !

Nous n’avions pas perçu autant de subtilité et de sagesse. Avec cette richesse de teintes et tant de bonnes énergies, on se dit qu’on n’aura même pas besoin de se faire vacciner dans les mois à venir. Une écharpe jaune et grise devrait suffire à nous assurer une année 2021 paisible !

Vous avez tout vu !

Une petite erreur au chargement