Pauses by Noise

Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

Bises et (re)bises, ou pas ?

Il a fallu du temps pour que l’on casse la distance, que l’on cherche à retrouver ce reflex du monde d’avant. « Bon allez, on s’embrasse, on est tous vaccinés, non ? » Oui, non, pas si simple !

« S’embrasser ou pas ? » On lisait à l’automne qu’une majorité de Français n’est finalement pas très enthousiaste à l’idée de revenir à la bise du matin.

Alors c’est vrai qu’il y avait bien quelque chose de flou derrière ce geste. Un côté, « on n’est pas simplement collègues de travail, on est quasi amis et on partage une forme de complicité, alors on se fait la bise ? »

Et puis, en ces temps où l’attention est de mise, on n’en pouvait plus de ces passages obligés de certains mecs qui te font une bise bien lourde, appuyée, intrusive au point que tu te sens mal à l’aise.

Car qui dit bise, dit gestes des bras, des mains qui te tiennent par les épaules.

« Ça me fatiguait ces mecs qui se rapprochent de toi, prétextant le bonjour. Pas mécontente du plus de bise… » Metoo est passé par là, le rapport à l’autre a bougé.

Avec la pandémie de Covid-19, tout s’est arrêté net, du jour au lendemain.

Terminé les bises au boulot, terminé le boulot sur place. Les recommandations sanitaires et autres incontournables gestes barrières à appliquer.

« Le bon côté, c’est quand même de ne plus être obligé de supporter le parfum et l’haleine de certains. Et je ne te parle pas des barbes et moustaches aux odeurs douteuses… »

Peut-être, enfin de compte, que la Covid-19 a permis de recentrer la bise sur l’intime, le privé, en plaçant le rapport professionnel à une certaine distance.

Cette séquence qui s’achève avait démarré avec Mai 68 et son envie de casser les barrières sociales. Les garçons, les filles s’embrassaient jusqu’à ce que la bise devienne un geste banal dans le monde du travail, ou en tout cas dans certains milieux.

Cinquante ans plus tard, une pandémie mondiale est passée par là et, comme à chaque fois dans l’histoire, certaines pratiques culturelles sont tenues à distance.

Vaccin, bout du tunnel, sentiment de liberté, on pensait voir la lumière depuis cet été. Pourtant, on sent qu’une micro-distance s’est installée entre chacun d’entre nous.

Un je-ne-sais-quoi de fragilité qui risque d’emporter une pratique que personne ne questionnait. Et si c’en était terminé pour longtemps de la bise du matin un peu comme de fumer en voiture, plus personne n’y songe.

En fait, on va penser à s’installer en Bretagne, dans le Finistère, ou quoi qu’il arrive, les gens ne font qu’une seule bise, c’est déjà ça de gagné. Avant la cinquième vague !

Un tote bag peut en cacher un autre…

On en a tous récupéré ici et là, et c’est bien ça le problème avec les tote bags. Une alternative aux sacs plastiques qui a rapidement séduit des millions d’Occidentaux, mais qui s’avère en définitive être une fausse bonne idée.

C’est peut-être bien chez APC que le premier nous a été donné. On l’a gardé longtemps, avant que viennent ceux offerts dans un festival, un événement culturel, une librairie, une sortie cinéma… enfin pour tout et n’importe quoi.

En quelques années, tout le monde a pris l’habitude d’utiliser son tote bag au quotidien. Et de se balader (“tote ”, trimballer en anglais) dans la rue sans état d’âme avec un nom de marque, transformant ainsi chacun d’entre nous en support publicitaire.

Au départ, on trouve les Jutebeutel, le sac de jute dont les écolos allemands raffolaient à la fin des années 1970. “Jute statt Plastik” (“Du jute, pas du plastique”), c’est ce qui était écrit dessus.

En 2007, Anya Hindmarch, une créatrice britannique, lance le cabas coton “I’m Not a Plastic Bag” (“Je ne suis pas un sac en plastique”). C’est un vrai succès, la mode s’empare du support. La prise de conscience écologique est au rendez-vous. « On est vraiment responsable avec ce tote bag ! »

Sauf que le coton est loin d’être un produit neutre, c’est peut-être même l’un des produits dont l’empreinte écologique est la plus importante. Pour compenser son poids global de production, il faudrait utiliser un tote bag en coton standard, 7 000 fois et 20 000 fois pour un sac en coton bio. « Ce n’est pas compliqué, si tu veux que ton sac soit écologiquement neutre, il va te falloir le porter pendant cinquante-quatre ans ! » Car le coton est très gourmand en eau - plusieurs milliers de litres d’eau pour 1 kg de coton -, sans parler des pesticides.

La culture du coton soulève aussi la question humanitaire des Ouïgours. « T’es au courant, quand même, que cette minorité musulmane, en Chine, travaille le coton dans des conditions proches de l’esclavage ? Or 20 % de la production mondiale de coton vient de Chine. »

Enfin, et ce n’est pas le plus simple, vient le problème du recyclage du sac et de l’encre utilisée pour imprimer slogans et autres logos sur les deux faces du tote bag. Généralement à base de PVC, donc non recyclable. On est obligé de les découper pour mettre de côté la surface de tissu imprimé…

Le tote bag est finalement assez révélateur de nos prises de conscience. On porte à l’épaule un produit supposé “bon pour la planète”, on croit bien faire sans avoir une vision d’ensemble. Alors voici un simple conseil que l’on devrait appliquer aussi souvent que possible : le meilleur déchet, c’est celui qui n’existe pas !

La contagion des émotions

Clic/clic/like/cœur/cœur/like… Combien de fois dans la journée cliquons-nous sur ce petit bouton, ce pouce bleu ou ce cœur ? « Les maux de la société viennent des réseaux sociaux et de la dictature des likes ! » C’est ce que l’on entend, depuis quelque temps, au point que certains militent pour que l’on retire les likes des applications.

Le verbe “to like”, qui est employé en anglais pour exprimer le goût, le sentiment que l’on porte à quelque chose ou à quelqu’un, est passé, au début du XXIe siècle et sous l’influence des réseaux sociaux, à l’affirmation d’un choix de consommateur. Mais on oublie un peu vite que de tout temps, les instances de pouvoir ont recherché les applaudissements. Car au bout du compte, les likes ne sont ni plus ni moins que des applaudissements virtuels.

Dans la culture occidentale, l’applaudissement est apparu au théâtre durant l’Antiquité. La convention voulait qu’à la fin de la représentation, l’acteur jouant le rôle principal lançait : « Valete et plaudite ! » (« Portez-vous bien et applaudissez ! »).

À la même époque, à Rome, théâtre et politique ont commencé à se confondre. Et les responsables politiques ont vite compris que les applaudissements leur donnaient la possibilité de communiquer directement avec les citoyens. L’empereur Néron était en permanence accompagné de 5 000 personnes payées pour applaudir au bon moment, durant ses discours.

Et puis au XIXe siècle, les choses se sont précisées. Dans les salles de spectacles, on trouvait des rieurs… qui s’esclaffaient plus que de raison quand il s’agissait de comédie, des pleureuses, principalement des femmes, qui déversaient des litres de larmes pendant les drames. Et des “bisseurs” qui, sitôt le spectacle terminé, réclamaient avec entrain des bis. Tout une organisation culturelle que décrypte très bien le dernier film de Xavier Giannoli « Illusions perdues », d’après le roman de Balzac.

Peu de temps après l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, on a reparlé du phénomène. Après un discours enflammé au siège de CIA, on a appris que le président avait recruté près de cinquante personnes pour l’applaudir et entraîner toute la salle dans une standing ovation.

Aujourd’hui, les marques achètent des likes à des sociétés souvent installées en Asie qui en produisent à la demande (des “fermes à clic”), incitant ainsi les internautes à s’intéresser de près à tel ou tel produit. Instagram ou Twitter ne font donc que recycler un phénomène perçu depuis longtemps : la contagion des émotions. C’est tout simple, mais les applaudissements influencent les foules.

Pénuries, etc.

On se disait que cette fois-ci, on avait bien compris la leçon. Que le premier confinement nous avait rendu lucides. On s’était dit, mais oui, « le bonheur, ce n’est pas de consommer encore et toujours plus ». Lapreuve, privés de tout, on avait survécu ! Alors, on espérait un lendemain plus doux et plus raisonnable. On parlait du monde d’après.

Et l’on constate depuis quelques mois, que non, pas du tout, la pandémie a bien laissé des traces. Et c’est bien pire que ce que l’on pensait avec cette soif de consommer qui submerge tous les continents.

Au point que l’on se retrouve en rupture généralisée. « Non, mais tu te rends compte, chez Ikea, on ne trouve plus d’étagère Billy ! On en est là ! » On redécouvre l’effet papillon, où un battement d’ailes d’un côté de la planète, provoque une pénurie à l’autre bout du monde. « Non, mais les pénuries c’est bon pour les pays en guerre ou les pays pauvres, mais pas chez nous, pas en Occident ». Et cette question qui devient préoccupante : « Y aura-t-il des jouets à Noël ? »

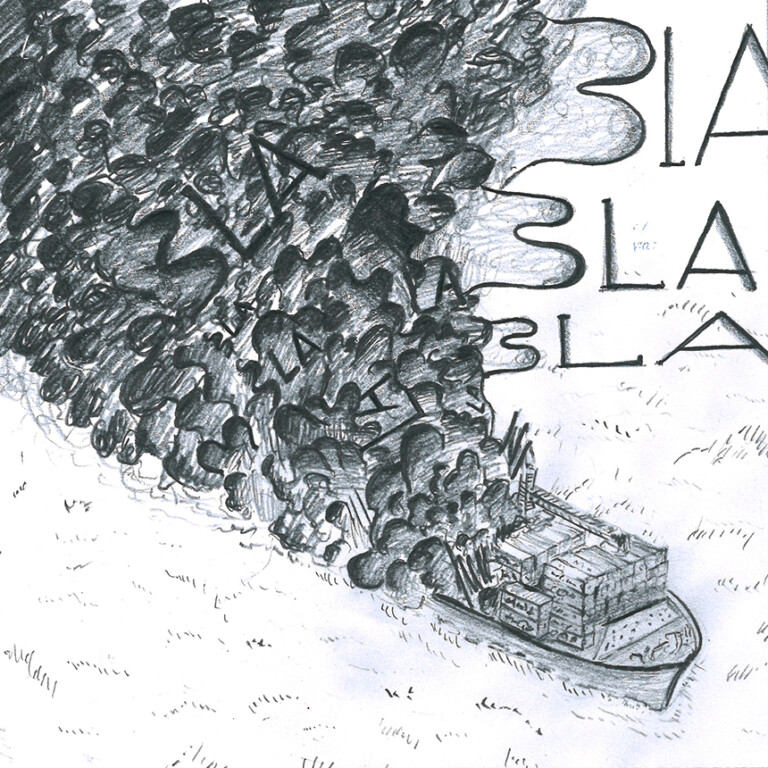

Pourtant, le « on veut tout, tout de suite » associé au quasi zéro stock a bien fonctionné tant qu’il n’y a pas eu de grain de sable. Passé les Trente Glorieuses, on s’est dit que l’on pouvait tout faire fabriquer loin, très loin de la France, là où la main-d’œuvre ne coûte presque rien. Il suffisait simplement de transporter les marchandises sur de gros bateaux à travers les océans.

Et patatras, au printemps 2020, en quelques jours, quelques semaines, tout s’est grippé, la pandémie a mis les usines du monde entier à l’arrêt. Et récemment, le blocage du canal de Suez n’a rien arrangé. Puis, nouveau coup dur avec le Brexit et son manque de main-d’œuvre et de transporteurs routiers. Et surtout, ce que personne n’avait vu venir, une demande qui affole toutes les économies.

En gros, ce que l’on a tous connu avec la pénurie de papier toilette au premier confinement est en train de se répéter à l’échelle mondiale. « Si certains stockent, c’est sans doute qu’ils ont des infos que je n’ai pas… donc je stocke ! » Effet domino garanti.

Tout manque : le bois, la laine, les épices, le papier, les semi-conducteurs, le métal, les pièces détachées de vélo, les téléphones portables, les chaussures, etc.

Depuis dix-huit mois, le prix du fret maritime a été multiplié par dix. On manque de conteneurs, on manque de bras pour les décharger, on manque de bateaux pour les transporter. On songe à rapatrier des outils de production, pour certaines opérations, le prix du transport devenant plus important que le prix de la marchandise transportée.

Dans quelques jours, la COP 26 va sans aucun doute, venir alerter les dirigeants, comme s’ils ne le savaient pas déjà, sur les risques encourus par cette course effrénée.

Alors, la bonne idée serait peut-être de se dire que le dernier smartphone n’est pas obligatoire pour Noël ? De toutes les façons, on n’en trouvera peut-être pas en rayon…

Le mystère Vivian Maier

On ne sait que très peu de choses de la photographe américaine Vivian Maier exposée actuellement au Musée du Luxembourg. Pourquoi cette femme, qui n’était pas professionnelle, mais une nounou au service de familles à New York et à Chicago, pourquoi cette femme a tant photographié les gens dans la rue de l’Amérique des années 1950 à 1980 ?

Ce n’est que très récemment que cette histoire incroyable a été révélée au grand public. Depuis, Vivian Maier a fait l’objet de nombreuses expositions et publications. On est en 2007, et lors d’une vente aux enchères, à Chicago, John Maloof, un jeune agent immobilier achète, par hasard, une partie du contenu d’un box au loyer impayé. Une grosse malle remplie de plus de 30 000 négatifs, des diapositives et des effets personnels ayant appartenu à une femme inconnue.

Cet agent immobilier cherche des photos anciennes pour illustrer un livre d’histoire sur Chicago. Il commence à trier et se rend rapidement compte que certaines prises de vue, d’une grande beauté graphique, sont contemporaines des plus illustres photographes américains de l’après-guerre, Robert Frank ou Garry Winogrand, par exemple. Des photographes qui ont saisi l’Amérique au quotidien. Ce que l’on a appelé la street photography.

John Maloof va remonter la piste pour découvrir que Vivian Maier est décédée en 2009, à l’âge de 83 ans, qu’elle n’a pas eu d’enfant, qu’elle vivait seule et qu’elle était quelque peu excentrique et obsessionnelle. Le mystère s’épaissit quand il découvre qu’elle a pris plus de 140 000 photos, qu’elle n’en a tiré que 5 %, et qu’un tiers des pellicules retrouvées n’ont jamais été développées. Toute cette incroyable histoire, John Maloof va la raconter, en 2013, dans un film documentaire, « Finding Vivian Maier », aux allures d’enquête policière.

Dans sa pratique, Vivian Maier saisit des tranches de vie. Elle compose avec précision des images où cristallisent détachement et empathie. Quelque chose de proche et de distant.

Elle a incontestablement un regard pour rendre visibles des personnes que l’on ne voit pas d’ordinaire. Des gens de conditions modestes, d’autres au bord de la misère. Pourtant, une question reste sans réponse : pourquoi a-t-elle pris autant de photographies ?

Elle ne souhaitait sans doute pas conserver des images, mais juste capturer des moments en s’approchant des autres. Peut-être, une façon d’exister.

Une photo à Chicago, en 1960, une scène de rue, sans doute une sortie de bureau, retient toute notre attention. Une photo d’une incroyable modernité. Un couple passe, pendant qu’un homme retient une femme contre le mur d’un l’immeuble. Il l’entoure de ses bras. Une scène de contrainte physique. À la même époque, il n’existe pratiquement aucune photo montrant cela. Pour une raison simple. C’est que tous les grands photographes d’après-guerre sont des hommes. Il faut le regard d’une femme pour en faire une image.

Blablabla le colibri

On en était resté à la légende amérindienne du colibri racontée par l’essayiste et romancier Pierre Rabhi. Du tout petit oiseau qui, au milieu d’un feu de forêt, apportait une goutte d’eau dans son bec. Et le tatou de lui dire : « Mais ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre les flammes ! » Et le colibri de lui répondre : « Oui, je sais, mais je fais ma part ! » On doit bien l’avouer, on trouvait tout cela plein de bon sens.

L’autre jour, on tombe par hasard sur une interview du chanteur Julien Doré qui répondait à une journaliste de France Bleu Gard Lozère. « Alors Julien, c’est quoi votre petit geste du quotidien, pour sauver notre planète ? »

Et l’on se dit que le chanteur au tatouage d’épaule “Jean d’Ormesson” va sans doute évoquer notre histoire de colibri, la fable, tant de bienveillance, « ma goutte d’eau à moi »… sauf que non, pas du tout !

« Je pense que le cynisme, il se situe exactement là. C’est-à-dire que mon petit geste quotidien, on s’en fout ! L’idée, c’est simplement de se dire que pour la plupart des systèmes politiques de notre époque et dans de nombreux pays qui auraient la possibilité de changer les choses, eh bien, les choix qui sont faits par ces gens qu’on a choisis sont axés sur le fait de nous culpabiliser, nous, au quotidien, et de nous dire d’une certaine façon que c’est précisément la faute de chacun des individus, si nous en sommes là et si nous ne pouvons rien faire. »

Alors, on se dit que la belle histoire du petit oiseau a du plomb dans l’aile. Qu’effectivement, dès que l’on réfléchit un tout petit peu, on constate que les États inactifs se dédouanent largement de leurs responsabilités, pour mettre la pression sur les citoyens. « Non, mais là, faut vraiment penser à la gourde. Les bouteilles en plastique, c’est juste plus possible ! »

Plutôt que de légiférer pour changer le système et le réguler, les États culpabilisent les individus, tout en laissant le champ libre aux véritables pollueurs de l’environnement. « Hé, dis donc, toi, tu ne débranches pas ta box quand tu pars en week-end ? Tu sais que ton comportement détruit la planète ! »

Greta Thunberg ne dit pas autre chose, elle ne demande rien aux citoyens, mais accuse avec force et arguments les gouvernements de ne rien faire. « Rien, vous ne faites rien, que du blabla… des mots qui sonnent bien, blablabla. » Le capitalisme ultralibéral épuisera la planète jusqu’au bout, c’est sa nature.

On avait commencé, ce week-end, à construire un bac à compost pour les épluchures, on va peut-être penser à descendre dans la rue.

Baskets suspendues

Dans la rue, tu lèves la tête et à chaque fois, tu te poses la même question : « Mais c’est quoi, ces paires de baskets accrochées aux fils électriques ou téléphoniques ? »

Le phénomène est apparu aux États-Unis vers l’an 2000, avant qu’il n’arrive dix ans plus tard en Europe, d’abord en Allemagne puis en Espagne. Depuis, on parle de “shoe tossing” ou “shoefiti”.

« T’as pas compris ? C’est pour délimiter une zone de deal ou encore une “crack house” dans un quartier ! » Il y aurait même des codes couleurs en fonction des coloris des chaussures qui pendent. Des chaussures qui signaleraient une boutique de crack ? Tout ça paraît hasardeux. En fin de compte, il y a autant d’explications que de chaussures suspendues. Certaines… très saugrenues.

« C’est comme un rite de passage, la fin d’un cycle d’études. Ou, par exemple, quand une fille a perdu sa virginité, elle lance ses chaussures en l’air. »

« T’as un mec qui vient de se faire agresser en pleine nuit et on lui enlève ses chaussures pour qu’il ne puisse pas courir. »

À Los Angeles, d’après la légende, les chaussures sont tachées de sang et appartiennent à des membres de gangs décédés dont on a voulu honorer la mémoire.

Encore une autre piste : des skaters viennent d’acheter une nouvelle paire de sneakers. Alors, comme un trophée, ils lancent en l’air leurs vieilles pompes bien usées, après avoir attaché les lacets entre eux.

Et pourquoi pas des performances artistiques, une forme de street art ? En 2010, le documentaire australien « The Mystery of Flying Kicks » s’est intéressé à cette énigme, sans vraiment la résoudre.

À ce stade d’interrogation, on pencherait pour l’idée de marquage. Comme un tag, un graffiti. Plutôt que de bomber ta signature sur un mur, tu récupères des baskets pour marquer ton territoire. Genre “j’étais ici”. Certains laissent un mot sur la semelle. On a tous fait ça, enfant, quand tu lances un chewing-gum au plafond en espérant qu’il se colle. Eh bien, c’est pareil.

C’est peut-être Tim Burton et son film « Big Fish », en 2003, qui nous a donné une explication poétique. C’est l’histoire d’un village où tout le monde était pieds nus, car les habitants avaient lancé leurs souliers sur les fameux fils électriques. Plus besoin de chaussures, puisqu’ils avaient trouvé le lieu où ils souhaitaient vivre. Ils désiraient ainsi abandonner leur vie passée pour en construire une nouvelle… sans avoir besoin d’être chaussés.

Le fantôme de Christo

« Vous savez quoi ? Ce week-end, je suis allé voir l’Arc de Triomphe empaqueté. » Et Régis, d’aller se chercher un café, avant de nous raconter sa découverte du dernier projet posthume du couple d’artistes. Le monument parisien a été entièrement recouvert de 25 000 mètres carrés de bâche argent légèrement bleutée. Le tout ficelé par 3 000 mètres de cordage rouge. Coût de l’opération, 14 millions d’euros, autofinancée. L’installation ne dure que deux semaines, pas plus.

Et Régis de continuer. « — Ce qui est étonnant, c’est que je l’avais complètement oublié ce monument, je ne l’ai même jamais visité. Et là, le fait qu’il soit enveloppé, c’est très intrigant… je me suis retrouvé devant à me dire : “Mais qu’est-ce qu’il y a dessous ?”

Christo préférait “empaquetage” à “emballage”. Car, pour lui, dans ce mot, il y a l’idée du voyage, du déplacement, quelque chose de fugitif et de nomade…

« L’été dernier, continue Régis, j’ai découvert au Centre Pompidou, l’expo consacrée au projet du Pont-Neuf, en 1985. Des salles et des salles de croquis préparatoires, une grande maquette. Mais ce qui m’a fasciné, c’est le film documentaire retraçant l’histoire du projet, la détermination et l’énergie qu’il faut pour faire exister son rêve. »

Cela faisait soixante ans que Christo souhaitait empaqueter l’Arc de Triomphe. Cela faisait soixante ans qu’il remuait ciel et terre pour aller au bout. On a dû lui dire mille fois que son projet ne tenait pas. Pourtant, il a réussi à convaincre tout le monde, il y a deux ans, les politiques, les officiels. Le président Macron avait dit oui. Mais Christo est mort, le 31 mai 2020. Et le Covid-19 a repoussé l’installation d’un an.

« Maintenant, si ça me parle ? C’est autre chose reprend Régis. Il ne faut pas se poser trop de questions, d’ailleurs Christo et Jeanne-Claude, ils ne parlaient pas trop concept ou théorie, rien de très politique. D’ailleurs, autour de l’Arc de Triomphe empaqueté, il y a plein de médiateurs culturels avec des blousons bleus siglés “L’Arc de Triomphe, Wrapped”. Oui, ça sent bon le marketing. Ils n’expliquent pas vraiment, ils te disent en gros qu’ils trouvent ça beau ! »

Christo déclarait que l’Arc de Triomphe « serait comme un objet vivant qui va s’animer dans le vent et refléter la lumière. Les plis vont bouger, la surface du monument va devenir sensuelle ». Il semble qu’il ait raison. Les promeneurs ont les yeux en l’air, ils prennent plein de photos. Beaucoup parlent entre eux. Il y a même un côté apaisant pour un dimanche en fin de matinée, sans masque, tranquille.

Les rangements de la rentrée

C’est quand on a remis les Birkenstock dans le placard, que la question du rangement est revenue. Un peu comme la migration des oiseaux. Comme un boomerang. À chaque rentrée de septembre, on se retrouve à faire le même constat : « Mais pourquoi mon appartement ressemble à un entrepôt ou à une boutique de brocanteur ? »

Le sentiment d’être envahi par tout ce que l’on accumule. « Alors comment m’y prendre pour remettre de l’ordre ? » Et là, on s’est tourné vers la grande prêtresse, la star internationale du rangement, Marie Kondo et son best-seller “La magie du rangement”. Un livre pratique paru en 2011 et vendu à plus de six millions d’exemplaires dans le monde. Tout a été très vite pour l’experte japonaise, ensuite. En 2015, elle est entrée dans le classement du Time magazine des 100 personnalités les plus influentes. Gros, très gros besoin de rangement partout sur la planète !

L’entassement, l’accumulation… on finit tous par s’interroger. « Comment trier ? Qu’est-ce que je vais jeter ? Par où commencer ? » Pourquoi, par exemple, ce besoin de garder des piles de livres qu’on ne lira sans doute jamais ? « Mon rapport aux objets, aux souvenirs, à mon enfance. Et mon père qui gardait tout, “Ça peut toujours servir” ! Qu’est-ce que ça dit de moi ? » Logiquement, soit tu commences une longue analyse qui va te coûter cher, soit tu te plonges dans l’ouvrage de Marie Kondo à 17,95 € et tu te dis que tu es peut-être sur la bonne voie.

Pour faire simple, la spécialiste nippone recommande de ranger par catégories et non pièce par pièce. De faire des piles : à donner, à vendre, à conserver. « Mettez vos affaires au centre du salon comme pour provoquer un choc, là, sous vos yeux ! » Marie Kondo invite à ne garder que les objets qui “parlent au cœur” et de jeter ceux qui ne suscitent plus la joie.

« C’est là que ça commence à devenir compliqué, car bien évidemment que cette pile d’anciens numéros d’Actuel des années 1970, elle me parle au cœur. C’est quasi un monument historique. Mais pour le coup, je peux les donner, ils continueront à vivre ailleurs que dans mon appart ! »

Souvent le bazar, on l’organise, on le met en scène pour que rien ne puisse bouger. On déplace le problème en rachetant une étagère, on trouve de la place à la cave ou ailleurs. Marie Kondo préconise que pour ranger efficacement, il n’y a que deux actions qui sont essentielles : 1, JETER et 2, DÉCIDER où mettre les choses à conserver. C’est aussi simple que cela. Et de ces deux actions, il y en a une qui va vraiment changer le quotidien et qui vient en premier : c’est jeter.

L’effet magique de tout cela, c’est qu’après un rangement bien organisé, on devient attentif à ce que l’on achète. Un petit regret pourtant, cette couverture d’Actuel “La révolution pour le plaisir”, qu’est-ce que c’était bien !

Des coups de coude qui influencent beaucoup…

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les gouvernements européens ont fait appel à des nudge units, des cellules spécialisées dans la mise en place de nudges. Mais c’est quoi un nudge ?

Aux premiers jours du confinement, on a vu apparaître des lignes blanches au sol indiquant les distances à respecter dans les files d’attente, ou bien de grands ronds blancs sur les quais de métro ou dans les gares. Ces signes d’incitation agissent sur nos comportements. Le plus connu est la fausse mouche collée au centre des urinoirs pour inviter à viser dessus, ce qui évite les éclaboussures.

Le nudge, c’est une méthode d’influence de l’économie comportementale, qui a été théorisée aux États-Unis, en 2008. Elle s’appuie sur un constat simple : nos choix ne sont jamais complètement rationnels. On prend rarement les meilleures décisions pour nous-mêmes. Ça peut paraître bizarre, mais on est influencé par des biais cognitifs qui nous font souvent préférer le statu quo. On n’aime pas trop changer nos habitudes.

Et souvent, on aime bien faire comme tout le monde. Quand dans ma chambre d’hôtel, il y a un sticker qui précise que « 75 % des clients réutilisent leurs serviettes », eh bien je vais faire comme eux.

Les nudges s’appuient sur ce mécanisme. C’est un peu comme un GPS qui nous indiquerait quel est le meilleur itinéraire à prendre, même si je peux choisir une autre route. D’où le nom de nudge, qui veut dire « coup de coude » en anglais. Le coup de coude que l’on donne à un proche pour qu’il fasse attention à ce qu’il dit ou ce qu’il fait.

Plutôt que de mettre un grand panneau sens interdit au bout du quai du métro, on le remplace par un panneau Sans issue qui est beaucoup plus dissuasif que l’interdiction. On explique aux usagers que la sortie, ce n’est pas par là et ça fonctionne.

« Ça ressemble à de la pub ou du marketing, tout ça. C’est le 9,99 € plutôt que l’étiquette à 10 €. Mais alors, est-ce de la manipulation ? » On la frôle, mais en douceur. C’est une forme de paternalisme. « Puisque les individus ne font pas toujours les bons choix, nous allons les orienter vers ce que l’on considère être la bonne option pour l’intérêt général. »

La nouveauté, aujourd’hui, c’est que ce sont les gouvernements qui s’emparent des nudges pour leurs politiques publiques. Les annonces du type « Vous êtes déjà plus de 20 millions à avoir téléchargé l’application TousAntiCovid » sont des nudges. Si 20 millions de Français l’ont téléchargée, c’est qu’il faut le faire.

Pour beaucoup, le nudge deviendrait la solution idéale à la gouvernance de crise. Et comme la société enchaîne les crises sanitaires, politiques, économiques ou sociales, la question se pose : ces techniques d’influence sont-elles appelées à remplacer la démocratie ?

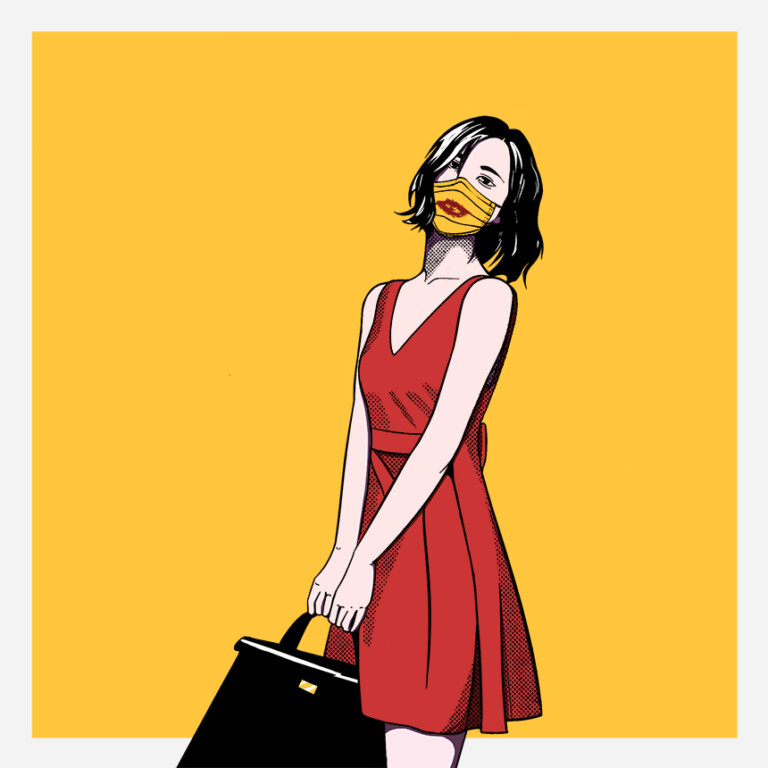

Le retour du rouge à lèvres

Depuis la fin du port obligatoire du masque en extérieur, on a vite senti comme un air de liberté dans la rue. On a alors redécouvert quelque chose de quasi oublié depuis un an et qui est l’une des victimes collatérales du Covid-19… le rouge à lèvres.

Ce sont les boutiques de cosmétique qui avaient tiré le signal d’alarme assez rapidement, au printemps 2020. En quelques semaines, elles avaient vu les ventes de rouges à lèvres s’effondrer de près de 50 %. Tout ce qui était maquillage des yeux, fard à paupières, eyeliner et mascara résistait bien, mais le rouge à lèvres, lui, n’était plus un incontournable.

A la fin du XIXe siècle apparaît le premier bâton de rouge à lèvres à base de cire à bougie. La grande tragédienne Sarah Bernhardt se peignait les lèvres en permanence. Porter du rouge s’apparentait alors à une déclaration d’indépendance et d’audace.

Le rouge à lèvres moderne, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est créé dans les années 1920. Les femmes l’adoptent vite et durant la grande dépression des années 1930, aux quatre coins du globe, elles ont continué à en mettre. C’était même une priorité parmi les gens modestes, pour lutter contre la morosité générale.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le rouge à lèvres devint un symbole de résistance et de patriotisme ! « Très tôt, on a su qu’Hitler détestait le rouge à lèvres de couleur rouge. En porter était comme un bras d’honneur au nazisme ! »

Les années 1970 prennent de la distance avec le rouge à lèvres. Le féminisme et le mouvement Peace and love préfèrent le naturel. Il faudra attendre la fin de cette décennie et la déferlante disco avec notamment Donna Summer et son tube « I Feel Love » pour que le rouge devienne éclatant, brillant, festif. Sur les pochettes de disque, dans les vidéo-clips, en boîte de nuit…

Arrive la pandémie de Covid-19 du printemps 2020. Derrière les masques, les lèvres sont invisibles. Rapidement, les femmes se rendent compte que rouge à lèvres et masque sont incompatibles. « Avec les frottements du tissu, tu salis l’intérieur du masque et tu te tartines de rouge toute le bas du visage ! » Les femmes délaissent ce produit de maquillage.

Un an après, le rouge à lèvres revient et, surprise, sur les réseaux sociaux, on découvre une tendance pour la couleur orange avec le hashtag #orangelipstick. Comme s’il fallait marquer cette accalmie estivale de la pandémie, même brève, par une couleur lumineuse qui invite à l’optimisme et à la liberté.

Grosse illusion, grosse perte, grosse dépression

La première fois que l’on a vu la publicité, on n’a pas bien compris. Sans doute, on ne faisait pas partie du public ciblé par « Tout pour la daronne ». Et pourtant, on ne peut pas dire que l’on a été pris par surprise.

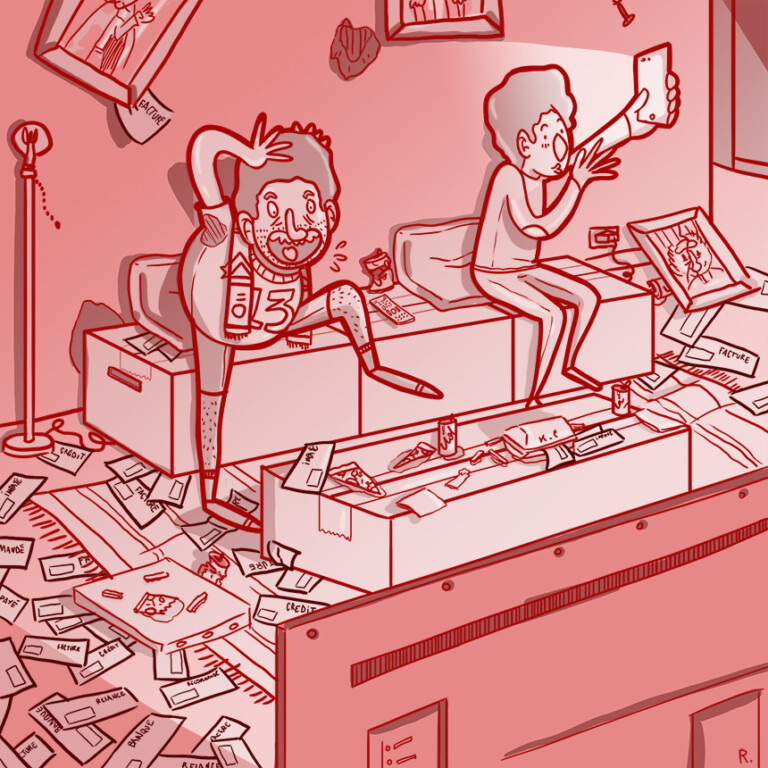

À chaque match de l’Euro 2020, c’est une cascade de spots de pub pour les paris sportifs qui s’enchaînent, jusqu’à l’indigestion. Sans compter, dans les couloirs du métro, les nombreuses affiches pour les mêmes Winamax, Unibet, ou autre Betclic. La signature Winamax claque comme une punch line, « Grosse cote, gros gain, gros respect ».

Avec toujours les mêmes codes repérables à la première seconde : ambiance rap, couloirs d’immeubles tagués et mal éclairés, intérieurs avec un canapé défoncé à force de mater les écrans à longueur de journée. Mais également pizza quatre fromages, kebab et Coca, et la compagnie d’un pote, faire-valoir du parieur.

Il faudrait être aveugle pour ne pas identifier clairement la cible : le jeune de banlieue issu des minorités, qui sur un pari, accède à la richesse et au respect de tout son quartier.

La campagne « Tout pour la daronne », de Winamax, est un modèle du genre. Fin de soirée foot chez un jeune qui raccompagne sa mère dans le couloir. Et là, banco, il comprend qu’il vient de décrocher le jackpot. « Paris gagné » s’affiche sur l’écran de son smartphone.

La porte de l’ascenseur s’ouvre et sa mère se retrouve propulsée, telle une fusée qui traverse tout l’immeuble, jusqu’à s’encastrer dans la cabine Première classe d’un avion, vers une destination paradisiaque. Gros gain, gros ascenseur social, grosse reconnaissance du fils à l’égard de sa mère à laquelle il doit tout. « Tout pour la Daronne » !

Sauf que dans la vraie vie, ça se passe rarement comme ça. Selon l’Observatoire des Jeux en France, 70 % des parieurs sont des hommes de moins de 34 ans. Et deux tiers des mises seraient pariés par des joueurs appartenant à des milieux sociaux modestes, ayant un niveau d’éducation et des revenus inférieurs aux addicts des autres jeux.

Les ravages sont considérables. Car tout le monde l’a bien compris, derrière tout ça le but n’est pas de donner de l’argent, mais d’en prendre. Avec des dégâts collatéraux pour des jeunes convaincus que le jeu les sortira d’un milieu où ils cumulent les obstacles.

Contrairement à d’autres pays européens où les paris sportifs étrangers sont interdits, tout est autorisé en France depuis 2010. Grosse illusion, grosse perte, grosse dépression.

Citation de mon daron : « Les jeux d’argent ? La meilleure façon de gagner, c’est de ne pas y jouer ! » Gros Respect.

Vous avez tout vu !

Une petite erreur au chargement